こんにちは。レザーソールズ:ローファー・革靴・スリッポン選び方ガイド、運営者の「CROSS」です。

ローファーって、今や定番の靴ですよね。でも、「ローファーの名前の由来は」と聞かれると、意外と知らない方が多いんじゃないでしょうか。

実は私もその一人で、調べてみたら「怠け者」という意味が関係していたり、ペニーローファーの由来に面白い都市伝説があったりして、すごく奥深かったんです。

ウィージャンズという名前の由来や、タッセルローファー、ビットローファーといった種類の由来も気になりますよね。

また、日本では学生が履くイメージが強いですが、なぜ学生が履くようになったのか、その背景も面白いんです。

この記事では、そんなローファーの名前に関する様々な由来を、わかりやすく解説していきますね。

ローファーの名前の由来は「怠け者」?

さて、早速本題です。ローファーという名前の由来、気になりますよね。最初に聞いたときは「え、そうなの?」と驚いたんですが、実はこの名前には「言葉」そのものの意味と、ある「製品名」にまつわる逸話の、大きく分けて2つの側面があるんです。

この二重の意味を知ると、ローファーという靴が持つリラックス感と、その歴史の面白さがより深く理解できるかなと思います。

言葉の由来は「Loafer(怠け者)」

まず、これが一番インパクトがあるかもしれません。靴の名称として使われるずっと前から、「Loafer(ローファー)」という英単語が存在していたんですね。

その意味は、なんと「怠け者」「浮浪者」「ぶらぶらする人」。1830年代にはもう使われていた古い言葉のようです。

語源ははっきりしていませんが、一説ではドイツ語の「Landläufer(ラントロイファー:土地を走る人、つまり放浪者)」が英語圏に入って「land loper」となり、それが短縮されて「Loafer」になったとも言われています。

いずれにせよ、あまりポジティブなニュアンスの言葉ではなかったみたいですね。

「怠惰」から「余暇」への意味の転換

じゃあ、どうしてそんなネガティブな響きもある言葉を、靴の名前に採用したのか?

それが、1930年代のアメリカの時代背景と深く関わっています。世界恐慌(1929年〜)という大変な時期を経て、人々の中に「仕事(労働)」だけでなく、「レジャー(余暇)」を大切にするという新しいライフスタイルが芽生え始めた頃でした。

ローファー最大の特徴は、なんといっても靴紐がなく、足を滑り込ませるだけで簡単に履ける(スリッポン)こと。

この「努力を要しない」「リラックスした」機能的な特徴が、当時の人々が求め始めた「余暇」や「くつろぎ」のイメージと完璧にマッチしたんです。

つまり、ネガティブな「怠惰(Loafing)」ではなく、ポジティブな「くつろぎ(Loafing)」の象徴として、「Loafer」という名前が意図的に選ばれた。

これは、製品の価値(履きやすさ)と、それがもたらす気分の価値(リラックス)を完璧に表現した、優れたマーケティングだったんだなと感心します。

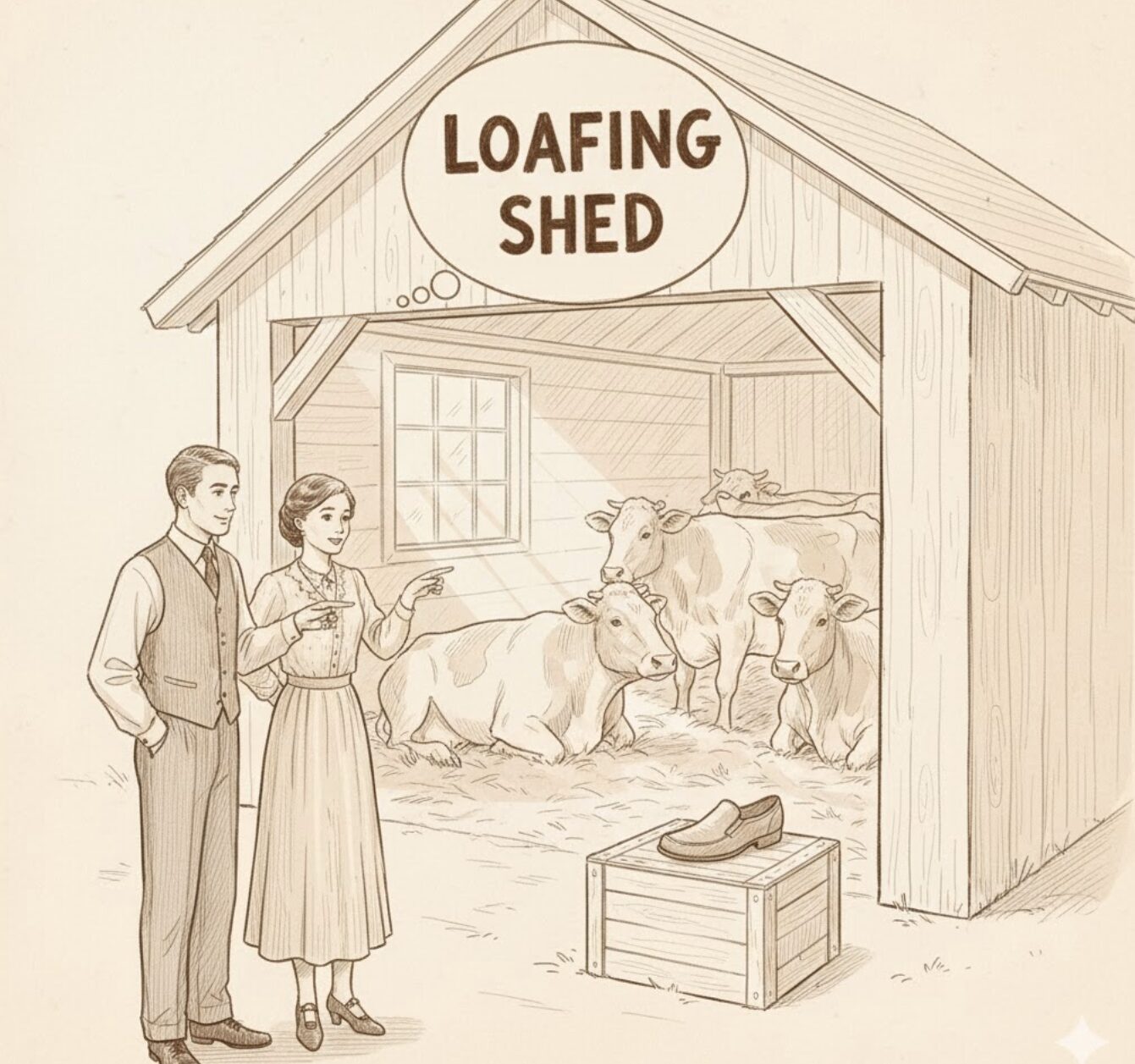

製品名の由来は「牛の待機場」

言葉としての「Loafer」とは別に、具体的な「製品名」として「The Loafer」を世に出した、もう一つの由来があります。こちらのエピソードも、なかなかにユニークです。

この名前を最初に使用したのは、アメリカ・ニューハンプシャー州のスポルディング(Spaulding)社であった、という説が有力です。

1930年代初頭、スポルディング社は、当時の男性ファッション誌『Esquire(エスクワイア)』に掲載された写真にインスピレーションを受けます。それは、ノルウェーの農民、特に酪農家が履いていたスリッポンシューズ(これが後にG.H.バスのウィージャンズにも繋がる「オーランド・モカシン」の原型です)を特集した記事でした。

スポルディング社は、この新しいスタイルの靴を製造するにあたり、製品名を「The Loafer」と決定します。その直接的なきっかけとなった逸話として、記事の写真が撮影された場所が、ノルウェーの酪農施設にある「Cattle Loafing Sheds(牛の待機場)」だった、という話が残っているんです。

「Loafing Sheds」というのは、牛たちが搾乳の前にリラックスして待機(loaf)するための場所のこと。なんとも長閑な光景が目に浮かびますね。

この命名は、単なる偶然やダジャレではなく、前述した「Loafing(くつろぐ、ぶらつく)」という言葉のイメージと、写真が撮られた「Loafing Sheds」という具体的な逸話を掛け合わせた、見事なダブル・ミーニングだったと考えられます。この名前が、この靴の本質を的確に捉えていたからこそ、広く受け入れられていったんでしょうね。

市場価値の高さを示した「LOAFER」商標登録

ちなみに、「LOAFER」という名称は、その人気から商業的な競争の対象にもなりました。1937年、スポルディング社ではなく、ニューヨークのA.E.ネトルトン社が「LOAFER」という名称を商標として出願、登録(登録番号#353854)しています。

それだけ、この新しい靴の市場価値が高かったということですね。(A.E.ネトルトン社は後に倒産し、この商標も現在は失効しています)結果として、「Loafer」は一企業の商標を超え、特定の形状を持つスリッポンシューズ全体を指す「普通名称」として世界中に定着しました。

ウィージャンズという名前の由来

ローファーの歴史、特にアメリカでの普及を語る上で絶対に外せないのが、メイン州の老舗靴メーカー、G.H.バス(G.H. Bass)社が1936年に発売した「Weejuns(ウィージャンズ)」です。

これは、スポルディング社の「The Loafer」とは、また全く異なるアプローチのネーミングで、これまた面白いんです。

G.H.バス社もまた、『Esquire』誌などを見て、ノルウェーの伝統的な靴「オーランド・モカシン」に注目しました。当時の社長ジョン・バスは、当初「屋外で履くには室内スリッパのように見える」と成功に懐疑的だったそうですが、最終的には製造を決断します。

そして製品化にあたり、先行する「Loafer(機能や概念)」という名前とは一線を画す、ユニークな名前を付けました。それが「Weejuns」です。

この「Weejuns」という名前は、この靴のルーツである「Norwegians(ノルウェー人)」という単語をもじった(a play on words)造語でした。

「くつろぎ」という概念(Loafer)ではなく、「本場ノルウェー由来の(Norwegians)」という「真正性(オーセンティシティ)」や、ちょっとした「異国情緒(エキゾチシズム)」をマーケティングの核に据えたわけです。(出典:G.H. Bass 公式サイト「Heritage」)

このブランディング戦略は見事に成功し、「Weejuns」はローファーの代名詞的存在として、特に次のトピックである学生たちの間で爆発的な人気を博すことになります。

ローファーを学生が履くのはなぜ?

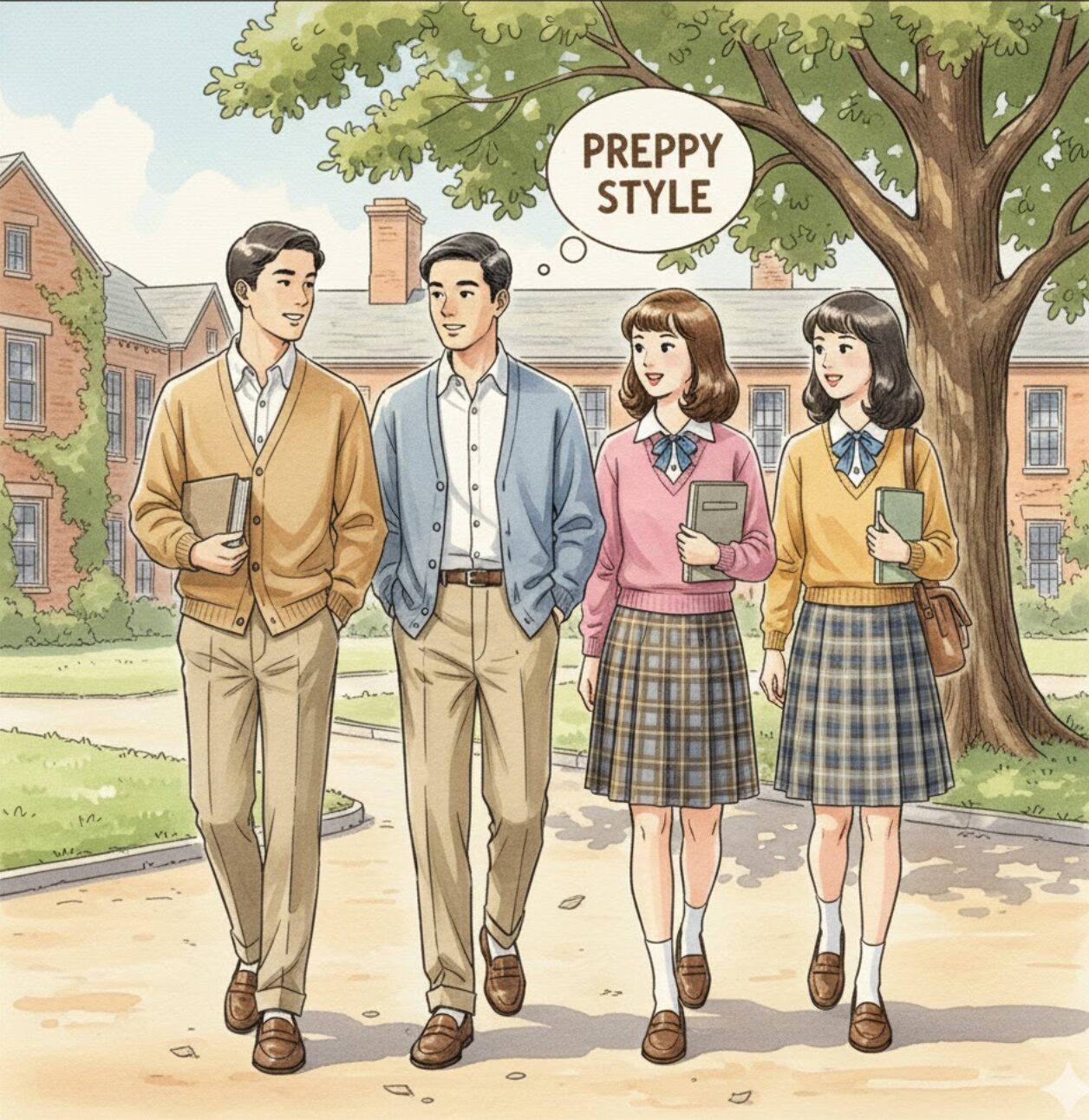

「ローファー=学生靴」というイメージ、私たち日本人にも馴染み深いですよね。このイメージの源流は、実は1950年代から60年代のアメリカにあります。

G.H.バスの「ウィージャンズ」は、アメリカ東海岸の名門私立大学群(アイビー・リーグ)の学生たちの間で、まさしく「制服」のように大流行しました。

彼らのファッションスタイルは「プレッピー・スタイル」と呼ばれ、カーキのチノパン、ボタンダウンシャツ、カーディガン、スポーツコート(ジャケット)といったアイテムで構成される、上品(Classy)でありながら堅苦しくない(Casual)着こなしが特徴でした。ローファーは、この「上品なカジュアルさ」を完璧に体現する靴として、彼らの足元に欠かせないアイテムとなったんです。

アイビー・リーガーがローファーを選んだ理由

- プレッピー・スタイル(上品なカジュアル)に完璧にマッチした。

- 紐を結ぶ必要がなく、着脱が楽だった。

- 「Loafer(怠け者)」という名前が、彼らの「余裕」の象徴となった。

ここで再び効いてくるのが、「Loafer(怠け者)」という言葉のニュアンスです。

彼らエリート学生にとって、「靴紐を結ぶ手間さえ惜しむ("so lazy they can't be bothered to tie laces")」という姿勢は、単なる怠惰ではなく、自分たちのエリートとしての「余裕」や、計算された「研究された無頓着さ(studied dishevelment)」を表現する、ポジティブなシンボルとして好意的に受け入れられました。

「怠け者」という言葉のネガティブな意味が反転し、特権的なステータスを示すシンボルとなったのです。このスタイルは、後にジョン・F・ケネディ大統領や、ポール・ニューマン、ジェームズ・ディーンといった時代のアイコンたちにも愛用され、その人気は世界的に不動のものとなりました。

日本で学生靴になった理由

一方、日本におけるローファーの受容は、アメリカのアイビー・リーグとは異なる、非常にユニークな文脈で進みました。

アメリカでは「エリート学生の余裕・怠惰・反骨精神」の象徴でもあったローファーが、日本では「規律・統一・清潔感」を重んじる「制服文化」の一部として、驚くほどスムーズに受け入れられ、定着しました。

この背景には、1956年(昭和31年)にハルタ(HARUTA)が婦人用のコインローファーを発表するなど、日本の靴メーカーが学生向けに丈夫で高品質なローファーを供給し始めたことが大きな契機となっているようです。

では、なぜ日本の「制服」にローファーが選ばれたのか?

これは私の推測も入りますが、アメリカの「プレッピー」という文化的背景は(いったん)切り離され、ローファーが持つ純粋な「機能面」が、日本の学校生活という独自の文脈に最適であると判断された結果ではないかと思います。

日本で学生靴として評価された「機能面」

- 着脱の容易さ: 紐を結ぶ必要がなく、昇降口などでの着脱がスピーディー。

- 耐久性: 構造がシンプルで、革製(または丈夫な人工皮革)のものが多く、毎日履いても壊れにくい。

- 手入れの簡便さ: デザインがシンプルで、汚れを拭き取りやすい。

- 汎用性: 制服(ブレザー・詰襟・セーラー服)のどれに合わせても違和感のない、プレーンなデザイン。

こうした機能的な側面が、生徒の「統一性」や「管理のしやすさ」を重視する学校側のニーズと、手入れが楽で長持ちする靴を求める保護者側のニーズの両方に合致したのではないでしょうか。

アメリカの文化的背景とは切り離された、ローファーの詳しいお手入れ方法については、こちらの記事も参考にしてみてください。 革靴のお手入れ方法を徹底解説!初心者でも簡単な基本のやり方とは

アメリカの「余裕」と日本の「規律」

同じ「学生が履くローファー」でも、アメリカでは「エリートの余裕・個性の象徴」として、日本では「集団の規律・統一の象徴」として受容された。この対比は、靴が文化と結びつく上で非常に興味深い「文化の再文脈化」の好例だなと、調べるたびに感じます。

ローファーの種類の名前、その由来は?

「ローファー」と一口に言っても、甲のデザインによって色々な種類がありますよね。ペニー、タッセル、ビット…これらはローファーの「3大デザイン」とも言えるかもしれません。ここでは、そうした主要なローファーの「種類の名前」が、一体どこから来たのか、その由来は何かを深掘りしていきましょう。それぞれの誕生秘話も、なかなかドラマチックですよ。

ペニーローファーの由来と真実

ローファーの中で最もベーシックで、多くの人が「ローファー」と聞いて思い浮かべるのが、このペニーローファーではないでしょうか。

甲の部分に、サドル(鞍)と呼ばれる帯状のレザーストラップが縫い付けられており、その中央に特徴的な「ダイヤモンド型の切り込み(cutout)」が入っているデザインです。

このデザインの原型を世界で初めて採用したのが、先ほども登場したG.H.バスの「ウィージャンズ」(1936年)とされています。当初、このサドルストラップは純粋な装飾として付けられました。

では、なぜこれが「ペニーローファー」と呼ばれるようになったのか?

その愛称は、1950年代のアメリカの学生たち(もちろん、あのアイビー・リーガーたちです)が、サドルの切り込みに「ペニー(1セント硬貨)」を挟むことが大流行したことに直接由来しています。文字通り、「ペニー」を挟んだ「ローファー」だから、「ペニーローファー」なんですね。

ペニーを挟むのはなぜ?公衆電話説

では、次の疑問です。なぜ学生たちは、わざわざ靴にペニーを挟んだのでしょうか?

ここで最も広く知られている、そして最もロマンチック(?)な説が、「実用説」です。 「緊急時に公衆電話をかけるためのお金として忍ばせていた」というものです。

当時の公衆電話の最低料金が2セントだったため、片足に1セントずつ、計2セントを「お守り」のように挟んでいた…。そんなストーリーがまことしやかに語られてきました。

…と、私もずっと思っていたんですが、どうやらこれは、「都市伝説」である可能性が極めて高いみたいなんです。

「公衆電話説」が都市伝説とされる理由

服飾史家や専門家の間での指摘によると、当時のアメリカの公衆電話システムは、その歴史を通じて1セント(ペニー)硬貨を通話料として受け付けたことがなかったそうです。

通話には最低でも5セント硬貨(ニッケル)が必要でした。したがって、「緊急時の電話代としてペニーを準備しておく」という実用的な意味は、残念ながら成立しなかったことになります。

「ファッション・ステートメント」としてのペニー

では、本当の理由はなんだったのか?

現在では、この「公衆電話説」は後付けのロマンチックな逸話であり、実際は純粋な「ファッション説」が有力とされています。

つまり、コインを挟む行為に実用的な意味はなく、単に学生たちの間で流行した「ファッション・ステートメント(流行の主張)」であり、仲間意識の表れや、ちょっとした「遊び心」だった、という見解です。

「俺たち、靴にコイン挟んでるんだぜ」という、ささやかな個性の主張だったのかもしれません。理由はどうあれ、この流行があまりにも広まったため、「ペニーローファー」という名称が一般名として完全に定着したのです。

タッセルローファーの由来

次に、甲に「タッセル(Tassel)」と呼ばれる、愛らしい房飾りが付いたタッセルローファーです。ペニーローファーのカジュアルさと比べると、ぐっとドレッシーでエレガントな印象になりますね。

このタッセルローファーの誕生は、ペニーローファーが「学生の流行」というボトムアップ的な経緯で広まったのとは対照的に、ある一人の著名人の「特注品(カスタムオーダー)」という、トップダウン的なきっかけから生まれています。

その人物とは、ハンガリー出身でアカデミー賞も受賞した俳優、ポール・ルーカスです。

1940年代後半、ヨーロッパ旅行から帰国したルーカスは、現地で購入したオックスフォードシューズ(紐靴)の、靴紐の先端に付いていた「タッセル」のデザインを非常に気に入りました。そして、「この装飾的なタッセルを、もっと快適なスリッポンシューズに取り付けられないか?」と考えたそうです。

彼はこのユニークなアイデアを携え、ニューヨークとロサンゼルスの複数の高級靴店にデザインを持ち込み、製作を依頼しました。しかし、どの店も彼の要求を満たす、洗練された靴を作ることができませんでした。

最終的に、これらの複数の靴店がそれぞれ相談を持ち掛けたのが、アメリカが誇る名門靴メーカーである「Alden(オールデン)」社でした。

オールデン社は、ルーカス個人の注文に応えるだけでなく、この「タッセル付きスリッポン」というデザインに新たな可能性を見出し、製品化に向けて独自の開発を進めました。そして1950年(資料によっては1952年とも)、洗練されたデザインの「タッセルローファー」が製品として発売されたのです。

俳優のこだわりから生まれたタッセルローファーは、そのエレガントな佇まいから、弁護士や銀行家といったエスタブリッシュメント層に愛され、アメリカ東海岸のビジネススタイルの定番アイテムとなっていきました。

ビットローファーの由来

ローファーの歴史において、ペニーローファーの登場が「第一の革命」だとすれば、このビットローファーの登場は「第二の革命」と言えるかもしれません。

「ビット(Bit)」とは、馬具の一種である「ホースビット(Horsebit)」、すなわち馬の口にかませる「くつわ」を指します。甲の部分に、このホースビットを模した特徴的な金属製の飾り金具があしらわれているのが、ビットローファーです。

この革新的なデザインを1953年に生み出したのが、他ならぬイタリアの高級ファッションブランド、「Gucci(グッチ)」です。

グッチと馬具の深い関係

グッチがなぜ馬具のモチーフを使ったのか? それは、グッチの創業者グッチオ・グッチが、元々フィレンツェで馬具(サドルやハーネス)や革製品の製造・販売を行っていたという、ブランドのルーツに深く関係しています。ホースビットは、グッチのブランドアイコンの一つなんですね。

ビットローファーの登場は、ローファーの歴史において決定的な転換点となりました。

それまでローファーが持っていた「アメリカのカジュアルな学生靴(プレッピー)」というイメージを根底から覆し、「ヨーロッパの洗練された高級靴(ラグジュアリー)」という、まったく新しい地位を確立したのです。

スエード素材を使ったり、ソールを薄くしたりすることで、従来のローファーにはなかった「セクシーさ」や「軽快さ」を演出し、世界中のセレブリティやファッショニスタを魅了しました。このデザインは、1985年にニューヨーク近代美術館(MoMA)の永久収蔵品に選ばれるなど、20世紀のデザイン史においても高く評価されています。

ベルジャンローファーの由来

最後は、甲に小さなリボン(bow)がちょこんと付いた、非常に洗練されたデザインが特徴のベルジャンローファーです。ペニーのカジュアルさ、ビットの華やかさともまた違う、独特の気品を持っています。

その名の通り「ベルギー」にルーツを持つローファーで、1950年代に、ニューヨークの高級ブティック「ヘンリ・ベンデル」の創業者(の甥である同名)のアンリ・ベンデルによってデザインされました。

彼が着想を得たのは、なんと、ベルギーの修道士たちによって300年以上も前から受け継がれてきた、伝統的な手製靴(スリッパ)の技術だったそうです。

ベルジャンローファーの最大の特徴は、その優雅なデザインだけでなく、非常に高度で特殊な製法にあります。

究極の洗練と職人技の融合

この靴は、「Turned Shoe(ターンド・シュー)」と呼ばれる製法で作られています。これは、アッパー(甲革)を靴型(ラスト)に被せるのではなく、まず内側から縫い合わせて袋状にし、それを最後に外へひっくり返すという、とてつもなく手間のかかる製法です。

この製法を用いることで、縫い目が外に一切見えない、シームレスで極めて洗練された外観と、まるで靴下を履いているかのような、驚くほど柔らかい履き心地が実現されています。

この「究極の洗練」と「職人技」の象徴とも言えるベルジャンローファーは、その製法ゆえに高価であり、瞬く間にニューヨークの富裕層(アッパー・イースト・サイドやハンプトンズの社交界)のステータスシンボルとして、室内履きやパーティーシューズとして愛されていきました。

ローファーの名前の由来は多層的

ここまで、ローファーという名前の由来から、各種類のローファーの名前の由来まで、その歴史を追ってきました。「ローファー の 名前 の 由来 は」という一つの問いに対して、本当にたくさんの答えがあったことがお分かりいただけたかと思います。

最後に、ローファーの複雑な歴史を一つの表にまとめてみましょう。

| 年代 | 名称(種類) | 開発者 / ブランド | 名前の由来 / キーワード | 文化的意義 |

|---|---|---|---|---|

| 1920年代 | オーランド・モカシン | Nils G. Tveranger (ノルウェー) | (原型の靴) | 米国製ローファーの直接の原型 |

| 1930年代 | The Loafer | スポルディング社 (米国) | Cattle Loafing Sheds(牛の待機場) | 「ローファー」という名称の起源 |

| 1936年 | Weejuns (ペニー) | G.H. Bass (米国) | Norwegians(ノルウェー人) | ペニーローファーの原型、アイビーの象徴 |

| 1950年 | タッセルローファー | Alden (米国) | ポール・ルーカスの特注(タッセル) | カスタムオーダーから生まれたドレッシーな派生 |

| 1953年 | ビットローファー | Gucci (イタリア) | ホースビット(馬具のくつわ) | ローファーをラグジュアリーに高めた革命 |

| 1950年代 | ベルジャンローファー | Henri Bendel (ベルギー/米国) | ベルギーの修道士の技術 | 究極の洗練、職人技の象徴 |

ご覧の通り、ローファーの歴史は一つの線ではなく、異なる大陸の文化(北米先住民のモカシン、ノルウェーの漁師靴、英国貴族の室内履きなど)が融合し、アメリカで花開き、イタリアで洗練され…といった形で、多層的に発展してきました。

言葉(語源)としては「怠け者」や「ぶらつく」という、靴のリラックスした機能を象徴する言葉に由来します。

製品名(命名)としては、ノルウェーの「牛の待機場(Loafing Sheds)」という具体的な逸話に由来します。

さらに、G.H.バスの「ウィージャンズ(Norwegians)」のように、そのルーツ(歴史)に敬意を表した名前もあります。

これら「機能」「逸話」「歴史」のすべてが「ローファー」という言葉の背景には存在します。そして、その靴が持つ「怠惰」というニュアンスが、アイビー・リーガーの「余裕」の象徴として、また日本では「学生靴」の「機能性」として、時代や文化によって異なる文脈で受容されてきた歴史そのものが、「ローファー」という靴の奥深さを形作っているんですね。

たかが靴の名前、されど靴の名前。由来を知ると、今ご自身が履いているローファーや、これから選ぼうとしているローファーが、またちょっと違って、愛おしく見えてくるかもしれませんね。