こんにちは。レザーソールズ:ローファー・革靴・スリッポン選び方ガイドです。

ケンフォードのローファーのサイズ感について悩んでいませんか。普段履いているスニーカーと同じサイズで選んでいいのか、それとも小さめを選ぶべきなのか、ネット上の情報は様々で迷ってしまいますよね。

特に革靴は試着なしで購入するのが難しいアイテムの一つですから、失敗して痛い思いをするのは避けたいところです。

私自身も靴選びには多くの失敗を重ねてきましたが、その経験から革靴には革靴の、そしてケンフォードにはケンフォード特有のサイズ選びの法則があることが分かりました。

この記事では、私が実際に多くの靴に触れてきた経験を基に、ケンフォードのローファー選びで後悔しないための具体的なサイズ選定ガイドをお届けします。

失敗しないケンフォードのローファーのサイズ感

ケンフォードのローファーを選ぶ際、最も重要なのは「普段履いている靴の基準を一度忘れること」です。

ここでは、スニーカーや親ブランドであるリーガルとの比較を通して、失敗しないサイズ選びの基準を解説します。

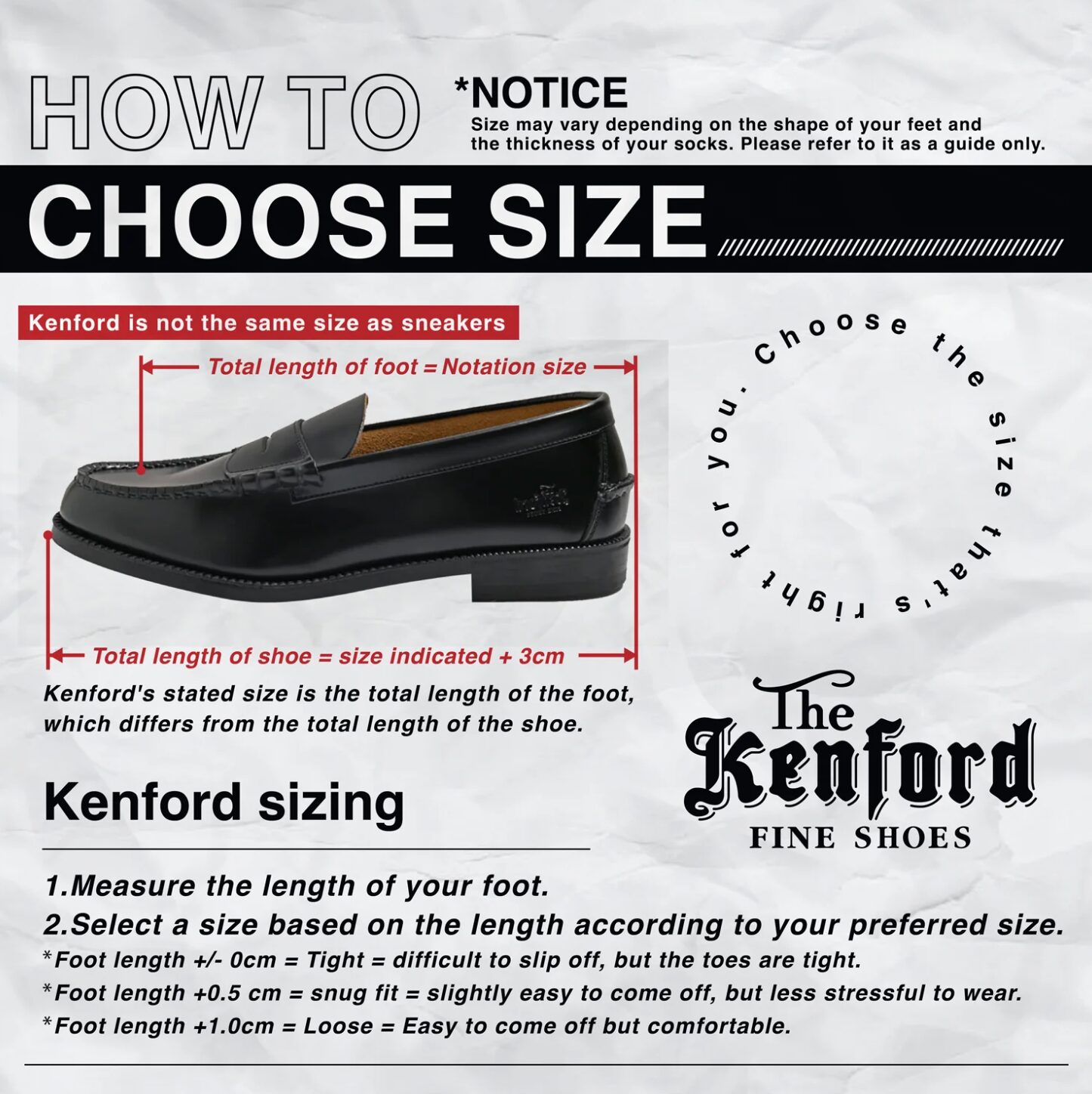

スニーカーと違うサイズ選びの基準

まず結論から強くお伝えしたいのは、普段ナイキやアディダス、ニューバランスといった一般的なスニーカーを履き慣れている方がケンフォードのローファーを選ぶ場合、スニーカーのサイズから「-1.0cm~-1.5cm」小さいサイズを選ぶのが絶対的な基本ルールだということです。

例えば、あなたが普段「ナイキ エアフォース1」の27.0cmをジャストサイズで履いているとしましょう。この場合、ケンフォードのローファーで選ぶべき適正サイズは、驚くことに25.5cm、足の形によっては26.0cmとなります。

「いくらなんでも1.5cmも下げたら足が入らないのではないか?」と不安に感じるのが普通だと思います。しかし、これには靴の構造と設計思想における決定的な違いが関係しており、ここを理解しないまま購入すると、ほぼ間違いなくサイズ選びに失敗します。

なぜこれほどサイズが違うのか?構造的な決定打

最大の違いは、足を包み込む「素材の厚み」と「支え方」にあります。

- スニーカーの場合:アッパー(甲革)の内側に、厚みのあるスポンジやメッシュ素材のライニング(内張り)がたっぷりと使われています。足を柔らかいクッションで「面」として包み込む構造です。このクッション材の厚みの分だけ、靴の外寸および内部空間は実寸よりも大きく作られています。

- ケンフォード(革靴)の場合:基本的に一枚の革、あるいは薄い革の裏打ちのみで構成されています。踵には「カウンター芯」、つま先には「先芯」という硬い補強材が入っており、足を「骨格」としてガッチリと支える構造です。クッションで誤魔化しが効かない分、足の実寸に極めて近い、タイトな設計になっています。

さらに、「捨て寸(すてすん)」という概念の違いも混乱の元です。革靴は歩行時に足が前方に屈曲して伸びることを計算に入れ、つま先に最初から1.5cm~2.0cm程度の空間(捨て寸)を確保して設計されています。

つまり、表記サイズが「25.0cm」の革靴であっても、靴の全長(アウトソールではなく靴内部の全長)は実質26.5cm~27.0cm近くあるのが普通なのです。

これを知らずに、スニーカーと同じ「27.0cm」のケンフォードを買ってしまうとどうなるでしょうか。靴内部の全長は28.5cm~29.0cm近くになり、あなたの足の実寸に対してあまりにも巨大な空間が生まれてしまいます。

結果として、歩くたびに踵がスポスポと抜け、靴の中で足が前後に滑り、無意識に脱げないように足指に力を入れて歩くため、酷い疲労と靴擦れに悩まされる「ブカブカの靴」が届いてしまうのです。

特にローファーは靴紐で締め上げて固定することが物理的に不可能ですから、このサイズミスはインソール等で調整しようとしても限界があり、致命的な失敗となってしまいます。

リーガルと比較するサイズ感

次に、親ブランドである「リーガル(REGAL)」との比較です。ケンフォードはリーガルコーポレーションの弟分ブランドとして展開されており、使用されているラスト(木型)の傾向やサイズ基準は、基本的にリーガルと共通しています。

したがって、すでにリーガルの革靴をお持ちであれば、リーガルと同じサイズ感で選ぶのが最も安全なアプローチとなります。例えば、リーガルの定番ローファー「2177」で25.0cmを履いているなら、ケンフォードの「K641L」でも25.0cmが第一候補となります。

ただし、ここで少し専門的な「製法の違い」による微差を考慮に入れると、より精度の高いサイズ選びが可能になります。

グッドイヤーウェルト製法 vs セメント製法

リーガルの本格的なモデルの多くは「グッドイヤーウェルト製法」を採用しており、中底の下にコルクが敷き詰められています。履き込むうちにコルクが足の形に沈み込み、靴の中の空間がハーフサイズほど広がる感覚があります。

一方、ケンフォードの主戦場である「セメント製法」は、ソールを接着剤で圧着する方式です。クッション性が高く初期の履き心地はソフトですが、「底の沈み込み」によるサイズ変化はグッドイヤー製法ほど大きくありません。

もしあなたが、リーガルのグッドイヤー製法の靴を「沈み込みを計算して、最初は激痛に耐えるほどタイトなサイズ」で履いている場合、沈み込みの少ないケンフォードで同じ攻め方をすると、いつまで経ってもきつさが解消されないリスクがあります。

逆に、リーガルが沈みきって少し緩くなっている状態を「ジャスト」と感じているなら、ケンフォードは同じサイズで最初から快適に履ける可能性が高いです。

また、リーガルの「紐靴(プレーントゥやストレートチップ)」からケンフォードの「ローファー」に移行する場合も注意が必要です。

紐靴は甲の紐で固定力を調整できるため、多少サイズが緩くても歩けますが、ローファーは「甲のフィット感」と「踵の引っかかり」だけで足を固定します。

そのため、紐靴よりもシビアなフィット感が求められます。一般的には、紐靴のリーガルより「0.5cm(ワンサイズ)」下げることで、ローファー特有の踵抜けを防げることが多いです。

私がフィッティングのアドバイスをする際も、「紐靴で25.5cmなら、ローファーは25.0cmから試してみましょう」と提案することがほとんどです。

足の実寸で選ぶ重要性

靴のサイズ選びにおいて、多くの人が混乱する根本的な原因は、サイズ表記の基準が統一されていないことにあります。

大きく分けて「足入れサイズ(靴内の空間の大きさ)」を基準にする欧米スポーツブランド方式と、「足長(足の実寸)」を基準にするJIS規格方式の2種類が存在します。

ケンフォードを含め、日本のトラディショナルな革靴メーカーは後者の「足長(そくちょう)」基準を採用しています。

これは極めて重要な事実です。ケンフォードの「25.0cm」という表記は、「靴の長さが25.0cm」という意味ではなく、「裸足の長さ(踵から一番長い指先まで)が25.0cmの人が履くために設計された靴」という意味なのです。

この前提を知らないと、永遠に正しいサイズには辿り着けません。

今すぐできる!正しい足の実寸計測法

サイズ選びで迷ったら、感覚に頼るのをやめて、物理的な数値を測りましょう。用意するものは紙、ペン、定規、そして垂直な壁です。

- 壁に紙を敷き、壁にかかとをぴったりとつけて立ちます。

- 一番長い指(親指か人差し指)の先端部分に、ペンで印をつけます。

- 壁から印までの長さを定規で測ります。これがあなたの「足長」です。

※人の足は夕方になるとむくんで大きくなる傾向があるため、計測は夕方以降に行うのがベストです。

もし実寸が「25.2cm」だった場合、ケンフォードで選ぶべきサイズは「25.0cm」または「25.5cm」です。

ここで「大は小を兼ねる」と考えて26.5cmなどを選んでしまうと、捨て寸を含めて実質28.0cm以上の靴を履くことになり、明らかにオーバーサイズとなります。

日本の靴のサイズ基準については、以下のJIS規格などの公的な情報も参考になりますが、基本的には「自分の実寸=革靴の表記サイズ」という図式を信じてください。

(出典:日本産業標準調査会:JIS S 5037 靴のサイズ)

また、足のサイズには長さだけでなく「足囲(ウィズ)」という要素もあります。足の厚みや幅のことです。長さが合っていても幅がきつい、あるいは緩いというケースは多々あります。

しかし、革靴のフィッティングにおいて最優先すべきは、まず「踵からボールジョイント(親指と小指の付け根)までの位置関係」であり、これは足長に基づきます。まずは実寸に近いサイズを選び、そこから幅の微調整を行うのが正攻法です。

幅広3Eモデルの注意点

ケンフォードのローファー、特にロングセラーである「K641L」などのモデルは、日本人の足の特徴に合わせて「3E(EEE)」や「4E」といった幅広設計が採用されていることが多いです。

「日本人は幅広甲高」とよく言われるため、「幅広モデルなら楽に履けるだろう」と安易に選びがちですが、ここには大きな落とし穴があります。

足の幅が標準的(D~Eウィズ相当)な方が、ゆったり履きたいという理由だけで3Eのケンフォードを選ぶと、何が起きるでしょうか。靴の中で足が左右に固定されず、歩くたびに足が前方に滑る「前滑り」現象が発生します。

足が前に滑ると、本来余裕があるはずの捨て寸部分に指先が突っ込んでしまい、爪や指先が靴の先端に当たって激痛を感じます。

ここで多くの人が犯す最大の間違いが、「指が当たって痛いから、この靴は小さいんだ」と勘違いし、さらに大きなサイズを選んでしまうことです。

サイズを上げれば幅もさらに広がり、前滑りはより深刻化し、痛みは増すばかり。これが「サイズ選びの無限ループ」の正体です。

「幅広=楽」の呪縛を解く

革靴の快適さは「緩さ」ではなく「固定力」から生まれます。足が靴の中で動かないようにホールドされるからこそ、長時間歩いても疲れないのです。

もしあなたの足幅がそれほど広くないのに、デザインが気に入って3Eのケンフォードを履きたい場合はどうすればいいでしょうか。戦略としては、「幅が広い分、縦のサイズ(足長)をハーフサイズ下げて、幅をフィットさせる」という調整が有効です。

例えば実寸25.5cmでも、3Eモデルなら25.0cmを選んで、幅で足をロックさせつつ、捨て寸が確保できるギリギリを攻めるわけです。ただし、これは指の長さによってはつま先が当たるリスクもあるため、慎重な試着が必要です。

「足が靴の中で泳ぐ」感覚がある場合は、サイズが大きすぎるか、ウィズが広すぎるかのどちらかです。特にローファーは甲が浅く、インソールを入れると踵の位置が浅くなり、余計に踵が抜けやすくなる(脱げやすくなる)というジレンマがあります。

インソールでの調整は最終手段と考え、まずは靴本体のサイズ選びでフィットさせることを最優先にしてください。

きついと感じる新品時の特徴

ケンフォードのローファーをネットで注文し、いざ届いて足を入れてみた瞬間。「うわっ、硬い!」「これ、本当に入るの?サイズ間違えたかも…」と焦る方が非常に多いです。

しかし、ここで即座に「交換だ!」と判断するのは早計です。なぜなら、ケンフォードの革靴において、新品時のその「きつさ」や「履きにくさ」は、失敗ではなく、むしろ成功の証(適正サイズであるサイン)である可能性が高いからです。

ケンフォードのアッパー(甲革)には、耐久性と耐水性を高めるために表面を樹脂でコーティングした「ガラスレザー」や、それに準ずる堅牢な革が多く採用されています。

これらの革は、新品の状態ではまるでプラスチックの板のように硬く、柔軟性がほとんどありません。さらに、ローファーのデザイン上、甲の部分にある「サドル(ベルト状の革)」が、足を上から強く押さえつける構造になっています。

そのため、適正サイズであっても新品時は以下のような感覚になるのが一般的です。

- 履き口が狭い:手を使わず足を滑り込ませるなんて不可能です。靴べら(シューホーン)を使って、踵を押し込まないと入らないレベルが正常です。

- 万力で締められる感覚:足全体、特に甲周りと横幅がギュッと締め付けられるような圧迫感があります。

- 遊びがない:靴の中で指を動かすのがやっとで、足と靴が一体化したような拘束感があります。

これらは「正常なタイトフィット」です。見極めるべきは痛みの種類です。「全体的に締め付けられて痛い(圧迫痛)」ならOKですが、「特定の骨や関節の一点だけが強烈に当たって刺すような痛み(接触痛)」がある場合はNGです。

前者は革が馴染めば解消しますが、後者は木型(ラスト)が足に合っていない可能性が高く、履き込んでも改善しないことが多いからです。

逆に言えば、新品の箱から出したばかりの状態で「どこも痛くなくてスニーカーのように快適」と感じるサイズは、危険信号です。革は必ず伸びます。

新品でジャストだと感じた靴は、数週間から数ヶ月後には革が伸び、底が沈み、確実に「緩い靴」へと変化します。そしてローファーにおける「緩い靴」は、踵が抜けてまともに歩けない靴を意味します。

未来のフィット感を手に入れるためには、今の「きつさ」を受け入れる必要があるのです。

ケンフォードのローファーのサイズ感を極める

ここからは、単なるサイズ選びを超えて、購入後の「慣らし」やフィッティングの微調整など、ケンフォードを快適に履きこなすためのディープな知識をお伝えします。

最初は痛いのが正解な理由

先ほど「新品のケンフォードはきついのが正常」とお伝えしましたが、なぜわざわざ痛い思いをしてまでタイトな靴を履かなければならないのでしょうか。

「靴は快適であるべきだ」という常識をお持ちの方からすれば、これはマゾヒズムのように思えるかもしれません。しかし、これには革靴という道具が持つ、スニーカーとは全く異なる「育成(エイジング)」のメカニズムが深く関係しています。

革靴、特にケンフォードのようなしっかりとした作りの靴は、完成品として工場から出荷された時点では、まだ「未完成」の状態だと言えます。

購入者が実際に足を通し、歩行時の屈曲によって革に癖をつけ、体重によって中底を沈み込ませ、自分の足の凹凸に合わせて変形させていくプロセスを経て、初めてその人だけの「完成品」になるのです。

このプロセスを専門用語で「ブレイクイン(履き慣らし)」と呼びます。

特にケンフォードのローファーは、紐で調整できない構造上、足をロックする役割を「甲の革(サドル部分)」と「踵のカーブ(ヒールカップ)」の2点だけで担っています。

もし新品の時点で甲の革が柔らかく、締め付け感がない状態だとしたらどうなるでしょうか。革は繊維の束ですので、履き込めば必ず伸びます。

新品でジャスト(=圧迫感がない)だった革は、1ヶ月もすれば伸びてユルユルになり、足を抑える力を失ってしまいます。その結果、歩くたびに足が前後に動き、踵が抜け、靴としての機能を果たさなくなってしまうのです。

つまり、最初の「痛み」や「きつさ」は、将来的に革が伸びた後の「究極のフィット感」を確保するための「貯金」のようなものです。

新品時に「ちょっと痛いな、きついな」と感じる程度の圧力がかかっているからこそ、革はその圧力に反発しながら徐々に繊維を緩め、あなたの足の形、骨の出っ張り具合を記憶するように成形されていきます。

この過程を経ることで、既製品の靴が、まるでオーダーメイドのようにあなたの足に吸い付く「シンデレラフィット」へと進化するのです。

1年後の未来を見据える視点

ユーザーの実体験レビューなどを見ても分かりますが、ケンフォード愛用者の多くが「最初の1ヶ月は修行だったが、1年経った今はこれ以外履けない」と口を揃えます。

購入当初の痛みは、良質な革靴であれば避けて通れない通過儀礼です。「痛い=サイズ選び失敗」と即断せず、「これから自分の足に合わせて育てていくんだ」という長期的な視点を持つことが、革靴ライフを楽しむための最大の秘訣ですね。

もちろん、出血を伴うような激痛や、歩行困難なレベルの痛みはサイズミス(小さすぎ)の可能性がありますが、「締め付けられるような圧迫感」や「特定の箇所が擦れる感覚」であれば、絆創膏や厚手の靴下で保護しながら、少しずつ履き慣らしていくのが正解です。

焦らず、まずは近所のコンビニへ行く10分間から始めて、徐々に着用時間を延ばしていきましょう。

革が伸びる経年変化を考慮

「革は伸びる」と一言で言っても、靴の全ての部分が均等に伸びるわけではありません。この「伸びる場所」と「伸びない場所」を正確に理解しておくことは、サイズ選びの精度を劇的に向上させるための重要な鍵となります。

ここを勘違いしていると、「いつまで経っても痛いまま」という悲劇が起こり得ます。

革靴の構造において、フィット感が変化する(伸びる・馴染む)箇所と、構造的に変化しない(サイズが変わらない)箇所を整理しました。

以下の表を参考にして、試着時の違和感が「解消されるもの」なのか「解消されない致命的なもの」なのかを判断してください。

| 伸びる・馴染む箇所(最初はきつくてもOK) | 伸びない・変わらない箇所(最初はNGならずっとNG) |

|---|---|

| 1. 横幅(ボールジョイント周辺) 親指と小指の付け根部分は、歩行時に最も力がかかる場所であり、最も革が伸びやすい箇所です。最初は「万力で締められている」ように感じても、横方向には確実に伸びて広がります。 | 1. 靴の全長(縦の長さ) 靴の底(アウトソール)には硬い素材が使われており、縦方向には物理的に伸びません。「つま先が当たっているけど、履いていれば伸びるだろう」という考えは絶対に捨ててください。縦の長さ不足は永遠に解消されません。 |

| 2. 甲の高さ(インステップ) ローファーのサドル部分など、甲を覆う革も徐々に伸びて高くなります。また、中底が体重で沈み込むことで、結果的に靴内部の天地(高さ)の空間が広がり、甲の圧迫感は緩和されます。 | 2. 履き口の前後長 足を入れる「穴」の大きさ、特に前後の長さは変わりません。履き口がアキレス腱に食い込んで痛い場合、革が柔らかくなってマシになることはあっても、構造的な位置関係は変わらないため注意が必要です。 |

| 3. 踵の硬さ 新品時の踵(ヒールカウンター)は硬く、靴擦れの原因になりやすいですが、履き込むことで芯材が足の熱と圧力で柔らかくなり、踵のカーブに馴染んで食いつきが良くなります。 | 3. ソールの屈曲位置 靴が曲がる位置と、足の指が曲がる位置がズレている場合、これはサイズや木型の不一致であり、履き込んでも修正されません。 |

このように、「横幅や甲のきつさ」は履いているうちに解消されますが、「つま先が当たる」という縦方向の寸足らずは解消されません。

ここが非常に重要なポイントです。多くの人が「きつい=サイズが小さい」と一括りに判断してしまいますが、試着時には「どこがきついのか?」を冷静に分析する必要があります。

「横幅はパンパンできついけれど、つま先には1.0cm以上の空間(捨て寸)がある」という状態こそが、ケンフォードのローファーにおける理想的な新品の状態です。

逆に「横幅は楽だけど、つま先が少し触れている気がする」というサイズは、最も危険な選び方です。

また、中底(インソール)の沈み込みについても触れておきましょう。ケンフォードの多くのモデルはセメント製法ですが、それでもクッション材やインソール自体は体重で数ミリ沈みます。

たった数ミリと思うかもしれませんが、靴の中の数ミリはフィット感を大きく左右します。沈み込むと靴の中が広くなるため、新品時に「ジャスト」だと、沈んだ後に「ブカブカ」になるわけです。

この「未来の空間拡大」を見越して、あえて最初は窮屈なサイズを選ぶ勇気が試されるのです。

踵抜けと甲の圧迫のバランス

ローファー選びにおいて、私たちを最も悩ませる究極のジレンマがあります。それは、「甲のフィット感に合わせると踵が抜けてしまい、踵が抜けないサイズを選ぶと甲が締め付けられて痛い」という、あちらを立てればこちらが立たずの問題です。

特に日本人は「甲高」の足を持つ人が多いため、この問題に直面する確率は非常に高いと言えます。

ケンフォードのローファーを選ぶ際、このバランスをどう取るべきか。私の結論は明確です。「甲の圧迫(痛み)はある程度許容し、踵の抜けは絶対に許容しない」というスタンスで選んでください。

理由は単純です。前述の通り、甲の革は履いていれば伸びて馴染みます。痛いほどの圧迫感も、1ヶ月もすれば「適度なホールド感」へと変化します。

しかし、踵が抜ける(サイズが縦に大きい)という状態は、靴の構造上、後から自然に縮んでフィットするようになることは物理的にあり得ません。つまり、「踵が抜けるサイズ」を選んでしまった時点で、その靴は一生「踵が抜ける靴」のままなのです。

市販のインソールや踵パッドでの調整について

「大きければ中敷きを入れればいいや」と考える方も多いですが、ローファーに関してはこれは推奨しません。ローファーは元々「浅い靴」です。

中敷きを入れると足の位置が高くなり、踵の引っかかりがさらに浅くなって、余計に脱げやすくなる(踵が抜けやすくなる)という本末転倒な現象が起きがちだからです。

踵パッドも一時的な対処にはなりますが、靴本来のフィット感には遠く及びません。

したがって、試着の段階では「踵が浮かないギリギリの小さめサイズ」を攻めるべきです。その結果、甲が強烈に圧迫されて痛いかもしれません。しかし、その痛みは「解決可能な課題」です。踵が抜けるのは「解決困難な欠陥」です。

もし、甲が痛すぎてどうしても我慢できない場合の対処法として、私は以下の方法を実践しています。

- デリケートクリームの活用:靴の内側(ライニング)の、甲が当たる部分に、革用の柔軟クリーム(デリケートクリームなど)をたっぷりと塗り込みます。これで革の繊維がほぐれ、伸びやすくなります。

- ボールペンでのマッサージ:靴を脱いだ状態で、甲の裏側(痛い部分)を丸い棒(ペンの背など)でグリグリと押し広げるようにマッサージします。

- ストレッチ:シューキーパーを入れた状態で、甲の部分に厚紙などを挟んでテンションをかけ、物理的に少し伸ばしておきます。

このように、甲のきつさはユーザー側の工夫と時間でなんとかなります。しかし、サイズが大きくて踵が抜ける靴は、歩き方が不自然になり、膝や腰への負担にもつながるため、絶対に避けるべきです。

「踵を基準にサイズを決め、甲は育てて合わせる」。これがケンフォードローファーの鉄則です。

通販でサイズ交換を活用するコツ

「理論は分かったけれど、やっぱり試着せずにネットで買うのは怖い」という方も多いでしょう。近くに取扱店舗があればベストですが、ケンフォードは全モデルが店頭に並んでいるとは限りません。

そこで、ECサイト(通販)を利用することになるわけですが、ここでは「サイズ選びの失敗確率を限りなくゼロにするための購入テクニック」を伝授します。

その最強の方法とは、Amazonや公式サイトなどの「返品・交換無料サービス」をフル活用し、「本命サイズ」と「そのハーフサイズ下(または上)」の2足を同時に注文してしまうことです。

例えば、あなたが自分の足を測って「たぶん25.5cmだろう」と予測したとします。通常の買い方なら25.5cmだけを注文しますが、ここではあえて「25.0cm」と「25.5cm」の2足をカートに入れます。そして、自宅に届いたら以下の手順で「自宅試着会」を開催するのです。

自宅試着のゴールデンルール

- タイミングは夕方:足は朝より夕方の方がむくんで大きくなります。最も足が大きい状態で試着しないと、夕方に痛くなる靴を選んでしまいます。

- 普段の靴下を着用:ビジネスで履く予定なら、その時と同じ薄さ・素材の靴下を履いてください。厚手のスポーツソックスで試着してはいけません。

- 室内で丁寧に:タグは切らず、靴箱も綺麗に開けましょう。フローリングやカーペットの上など、絶対に靴底を汚さない環境で足を通します。

- 片足ずつ履き比べる:右足に25.0cm、左足に25.5cmを履いてみてください。そして部屋の中を少し歩きます。どちらの踵がついてくるか、どちらのつま先に余裕があるかをダイレクトに比較できます。

この比較を行えば、どちらが「正解のきつさ」で、どちらが「不正解の緩さ(または痛さ)」なのかが驚くほど明確に分かります。そして、合わなかった方(あるいは両方合わなければ両方)を返品手続きします。

「返品するのは申し訳ない」と感じる優しい方もいるかもしれません。しかし、Amazonの「Prime Try Before You Buy」のようなサービスは、そもそも「試着」を前提としたサービスです。

メーカー側としても、サイズが合わない靴を無理して履いて「ケンフォードは痛い靴だ」という悪いレビューを書かれるより、納得して合うサイズを選んでもらい、長く愛用してもらう方が遥かにメリットがあるのです。

返品の手間や一時的な送料(無料の場合も多いですが)は、これから数年間履き続ける相棒を選ぶための「必要経費」です。

一か八かのギャンブルで1足を注文して失敗し、結局履かなくなって1万円をドブに捨てるリスクに比べれば、2足注文して1足返す手間など微々たるものです。

ネット通販こそ、店員さんの目を気にせず、自宅でじっくりと納得いくまで試着ができる「最高の試着室」だと考え方を変えてみましょう。

試着時のチェックポイント

商品が手元に届き、いざ足を通す瞬間。単に「入るか入らないか」だけでなく、プロの視点で「この靴は本当に自分の足に合っているのか」を見極めるためのチェックリストを用意しました。

以下のポイントを一つずつ確認し、すべての項目をクリアできるかチェックしてください。

| ① つま先の余裕(捨て寸) | 靴を履いて立った状態で、足の指先が靴の先端に触れていませんか? 指先には最低でも1.0cm~1.5cm程度の空間(捨て寸)が必要です。もし指先が壁に当たっている感覚があれば、それは「サイズ過小」です。革が伸びてもここは解決しません。即サイズアップが必要です。 |

| ② ボールジョイントの位置 | 足の親指と小指の付け根(一番出っ張っている部分)が、靴の最も幅が広い部分と位置的に合っていますか? ここがズレていると、歩くたびに不自然なシワができたり、足裏にマメができたりします。横幅の「きつさ」はあってOKですが、「位置のズレ」はNGです。 |

| ③ 踵(ヒール)の食いつき | 靴紐を解いた状態(ローファーならそのまま)で、少し大股で歩いてみてください。 踵が浮いて「スポッ」と抜けそうになりませんか? 新品時はソールが硬いので多少は浮きますが、指が一本入るほどの隙間ができるなら、それは完全に大きすぎます。踵が靴に吸い付いてくる感覚があるか確認してください。 |

| ④ トップライン(履き口) | くるぶしの骨(外果・内果)が、靴の履き口に当たって食い込んでいませんか? これはサイズというより「木型との相性」です。もし強く当たって痛い場合は、ヒールのみのインソールを入れて踵の位置を高くすることで回避できる場合がありますが、基本的には相性が悪い可能性があります。 |

| ⑤ 羽根・甲の開き具合 | 甲の部分が「痛気持ちいい」程度に密着していますか? 逆に、甲と革の間に隙間があり、指が入ってしまう状態は「甲が低すぎる(靴の甲が高すぎる)」状態です。これでは足が固定されず、前滑りの原因になります。 |

これらのチェックを、必ず「立って体重をかけた状態」で行ってください。座っている時と立っている時では、足の大きさや広がり方が全く違います。また、可能であれば午前中と夕方の2回チェックすると完璧です。

特に重要なのは①の「捨て寸」と③の「踵の食いつき」です。この2つさえクリアしていれば、他の多少の違和感は履き慣らしや微調整でなんとかなることが多いです。妥協せず、自分の感覚を信じてジャッジしてください。

ケンフォードのローファーのサイズ感まとめ

最後までお読みいただき、ありがとうございます。ケンフォードのローファーのサイズ選びについて、かなりマニアックな領域まで踏み込んで解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。

最後に、この記事の重要ポイントをもう一度おさらいしておきましょう。

- スニーカーサイズから「マイナス1.0cm~1.5cm」を選ぶのが絶対の基本。

- リーガルユーザーは基本的に同サイズ、ローファーならさらに-0.5cmを検討。

- 幅広3Eモデルだからといって、安易にサイズを上げない。むしろ縦はタイトに攻める。

- 新品時の「きつさ」は成功の証。緩い靴は将来的に履けなくなる。

- 甲の痛みは伸びて解決するが、踵の抜けとつま先の当たりは解決しない。

- 通販なら「2サイズ履き比べ」の手間を惜しまない。

ケンフォードのローファーは、1万円台で購入できる革靴としては破格の品質と耐久性を誇ります。リーガル譲りの堅牢な作りは、手入れさえすれば3年、5年とあなたの足元を支え続けてくれるでしょう。

しかし、そのポテンシャルを最大限に発揮できるかどうかは、最初の「サイズ選び」にかかっています。

「最初は痛いかもしれない」。その事実を知っているだけで、不安は大きく解消されるはずです。その痛みは、靴があなたの足の形を覚えようとしている対話の時間です。

ぜひ、勇気を持って「タイトなサイズ」を選び、じっくりと時間をかけて、世界に一足だけの「自分仕様のケンフォード」へと育て上げてください。その先には、スニーカーでは決して味わえない、背筋が伸びるような心地よいフィット感が待っています。

※本記事の情報は筆者の経験に基づく一般的な目安です。足の形(ギリシャ型、エジプト型など)や肉付きには個人差があるため、最終的な判断はご自身の感覚を最優先してください。