フィッティングを重ねて慎重に選んだはずのジャストサイズの革靴。しかし、いざ履いてみると指や甲が当たって痛い、という残念な経験はありませんか。

販売店のスタッフから「最初はきつい くらいが良いですよ」とアドバイスされたものの、特に横幅がきつかったり、硬い革が甲に食い込んだりすると、「本当にこのまま履き続けて馴染むのだろうか」と大きな不安に駆られるものです。

また、リーガルのような信頼できる人気ブランドの靴であっても、革が馴染むまでの期間は一体どれくらいかかるのか、あるいは、ぴったりすぎる、もしくは小さいサイズを選んでしまったのではないか、といった後悔や失敗は誰しも避けたいと考えるでしょう。

この記事では、なぜ革靴が「ジャストサイズ」と信じて購入したにもかかわらず痛くなるのか、その根本的な原因を多角的に解き明かします。さらに、痛みを解消し、大切な一足を快適に履きこなすための具体的な対処法まで、専門的な視点から分かりやすく解説していきます。

この記事を読むことで、以下の点について理解を深めることができます。

革靴がジャストサイズで痛い主な原因

- きつい くらいが理想と言われる理由

- 小さい革靴は足長が伸びないので危険

- ぴったりすぎるサイズ選びの落とし穴

- 横幅がきつい場合に考えられる原因

- 甲が当たって痛い時のチェックポイント

- 痛い小指は革が伸びることで改善も

きつい くらいが理想と言われる理由

革靴を購入する際、多くの販売店スタッフから「最初は少しきついくらいが丁度良い」と勧められた経験を持つ方は少なくないでしょう。このアドバイスは、革靴特有の性質を理解した上での的確な助言であり、決して間違いというわけではありません。

その理由は、高品質な本革製の靴が持つ2つの大きな変化にあります。

1. 革自体の伸展性(伸び)

本革は天然素材であり、履き込むことで体温や湿気、圧力によって少しずつ伸び、持ち主の足の形に沿って立体的に変形していく特性があります。

特に、歩行時に最も屈曲する足の甲周りや、横幅(ボールジョイント部分)は、比較的伸びやすい部分です。この変化を見越して、新品の段階で少しタイトなフィット感のものを選ぶことで、最終的に緩くなりすぎない最適な履き心地を目指すのです。

2. 中底の沈み込み

グッドイヤーウェルト製法やハンドソーンウェルテッド製法といった本格的な作りの靴には、インソール(中底)とアウトソール(本底)の間に、練りコルクなどの緩衝材が厚く詰められています。

このコルクが履く人の体重と足裏の圧力で徐々に沈み込み、持ち主の足裏の形に沿って凹凸を形成します。これにより、まるでオーダーメイド品のような、パーソナルなフィット感が生まれるのです。

これらの「革の伸び」と「中底の沈み込み」という経年変化をあらかじめ計算に入れると、新品の段階で指先に適度な余裕(捨て寸)はありつつも、幅や甲にジャストフィット、あるいは少し余裕のあるサイズを選んでしまうと、後々ゆるくなってしまう可能性があります。

結果として、歩行時にかかとが抜けやすくなったり、靴の中で足が動いて靴擦れの原因になったりすることがあります。

【注意】「きつい」の許容範囲を見極める

ここで言う「きつい」とは、あくまでも「心地よい圧迫感」や「革に包まれているようなホールド感」を指します。

血が止まるような痛みや、指が曲がってしまうほどの圧迫感は、明らかにサイズが合っていません。

この「きつい」は、主に足の幅や甲周り(足囲)に関する話であり、長さ方向のきつさとは全く意味が異なる点を厳しく区別する必要があります。

小さい革靴は足長が伸びないので危険

前述の通り、革靴の革は横方向(ウィズ方向)にはある程度伸びますが、つま先や踵の方向、つまり足長方向にはほとんど伸びない、という特性を理解しておくことが極めて大切です。

靴の先端部分(トゥキャップ)や踵部分(ヒールカウンター)には、靴の美しい形状を保つために「先芯」や「月型芯」と呼ばれる硬い芯材が内蔵されています。この芯材は非常に硬質で、物理的に伸びる余地が全くありません。

そのため、足長が足りない小さいサイズの革靴を選んでしまうと、どれだけ長期間履き込んでも快適になることはなく、むしろ足の健康を深刻に損なう危険性すらあります。

歩くたびに指先が靴の先端に強く圧迫され、激しい痛みはもちろんのこと、以下のような足のトラブルを引き起こす直接的な原因になりかねません。

- 爪へのダメージ: 内出血、爪の剥がれ、爪の変形、巻き爪

- 指の変形: ハンマートゥ(指が「く」の字に曲がる)、クロウトゥ(指が鉤爪状になる)

- 関節への影響: 外反母趾や内反小趾の悪化

快適な革靴選びの絶対的な基本は、つま先に適切な余裕を持たせることです。この空間は一般的に「捨て寸」と呼ばれ、歩行時に足が靴の中でわずかに前後に動き、指が地面をしっかり蹴り出すために不可欠なスペースです。

捨て寸の目安と確認方法

| 項目 | 内容 |

| 理想的な捨て寸 | 約1cm~1.5cm(人差し指の幅くらい) |

| 確認方法①(指で押す) | 靴を履いて立った状態で、つま先の先端を上から指で押し、靴の先端と足指の間に適切な隙間があるか確認する。 |

| 確認方法②(踵に指を入れる) | つま先を靴の先端に合わせた状態で、踵に人差し指がギリギリ入るかどうかを確認する。スムーズに入りすぎる場合は大きすぎる可能性がある。 |

| 注意点 | 捨て寸が多すぎても、靴の中で足が前に滑り、指や甲の痛みの原因になるため注意が必要。 |

試着の際には、必ず両足を履いて立ち上がり、少し歩いてみることが重要です。その際に、指が自由に動かせるか、どの指も圧迫されていないかを必ず確認することが、将来の失敗を防ぐための鍵となります。

ぴったりすぎるサイズ選びの落とし穴

「捨て寸」は確保できているものの、横幅や甲周りがまるで皮膚の一部かのように、隙間なくぴったりすぎるサイズを選ぶことにも注意が必要です。

新品の革靴を試着した際に、吸い付くような完璧なフィット感、いわゆる「シンデレラフィット」だと、それが疑いようのない最適なサイズだと感じてしまうかもしれません。

しかし、これもまた一つの大きな落とし穴となる可能性があります。革が馴染んでわずかに伸び、中底が沈み込んだ後の状態を想像してみてください。

新品の時点で全く「伸びしろ」や「沈みしろ」がない状態だと、馴染んだ後には靴が緩くなりすぎてしまうことが考えられます。特に、柔らかいカーフレザーやスエードなどを使った靴ほど、その変化は大きくなる傾向があります。

また、人間の足は生き物であり、一日のうちでその大きさが常に変化しています。

足のむくみによるサイズ変動

特に夕方になると、重力によって体内の水分が下半身に溜まることで足がむくみ、朝の時間帯に比べて0.5cmから1cmほどサイズアップすることも珍しくありません。

体調や季節、塩分の摂取量によってもむくみの度合いは変わります。午前中に試着して完璧にフィットした靴が、仕事終わりの夕方には窮屈で耐えられないほどの痛みになってしまうのは、このためです。

【鉄則】靴の試着は午後に!試着時のチェックリスト

- タイミング:最も足がむくんでいるとされる、平日の午後以降がベストです。

- 靴下:普段その靴を履く際に着用するであろう厚みの靴下を持参します。

- 両足で試着:多くの人は左右で足の大きさが違うため、必ず両足で試着します。

- 立って歩く:座った状態と立った状態では足にかかる圧力が違います。必ず立ち上がって数歩歩き、フィット感を確認します。

- 踵のフィット感:歩行時に踵が過度に浮かないか確認します(少し浮くのは許容範囲です)。

- ボールジョイントの位置:足幅が最も広い部分(親指と小指の付け根)が、靴の最も幅が広い部分と合っているか確認します。

- 羽根の開き具合:内羽根式の靴の場合、靴紐を締めた際に、左右の羽根の間に1cm程度の適切な隙間が開いているか確認します(完全に閉じきっているのはNGです)。

靴選び、特に馴染むまでに時間がかかる革靴の試着は、これらのポイントを念頭に置き、慎重に行うことが望ましいと言えます。

横幅がきつい場合に考えられる原因

「長さ(捨て寸)は合っているはずなのに、どうしても横幅がきつい」という悩みは、革靴選びで最も頻繁に聞かれるケースです。

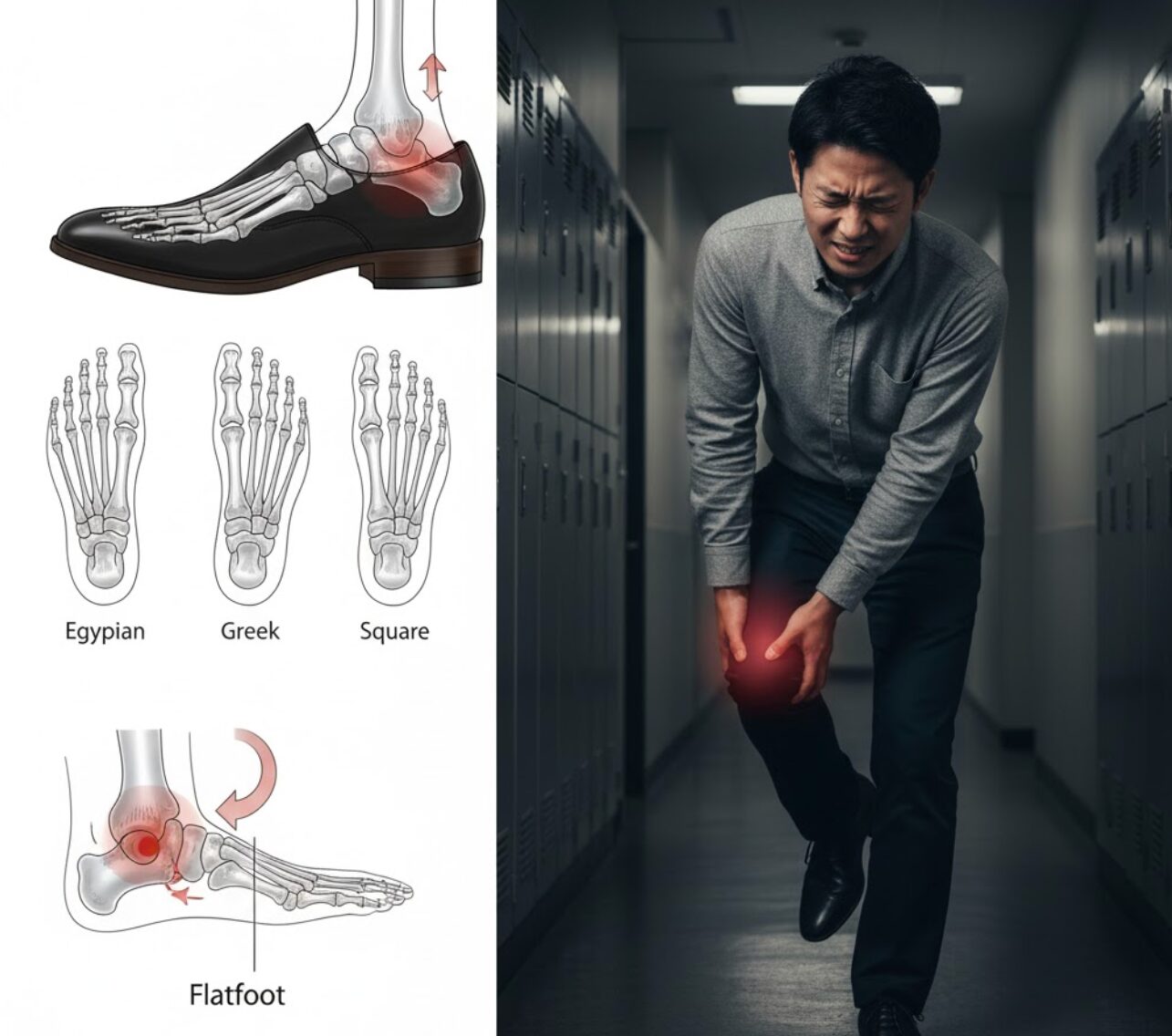

この主な原因は、靴の設計図である「木型(ラスト)」と、ご自身の「足の形状」が根本的に合っていないことに起因します。

足の形状と靴の木型のミスマッチ

人間の足の形は千差万別ですが、主につま先の指の長さのバランスによって、以下の3つのタイプに分類されます。

- エジプト型: 親指が最も長く、小指に向かって短くなっていくタイプ。日本人に最も多いとされ、オブリークトゥなど親指側にゆとりのあるデザインと相性が良い。

- ギリシャ型: 人差し指が親指よりも長いタイプ。ヨーロッパの人々に多く見られ、ポインテッドトゥやラウンドトゥなど、中央に頂点のあるシャープなデザインに合いやすい。

- スクエア型(ローマ型): 親指から中指あたりまでがほぼ同じ長さのタイプ。その名の通り、スクエアトゥのデザインと相性が良い。

一方で、革靴の木型もブランドや生産国によって設計思想が大きく異なります。例えば、イタリアやイギリスの多くのブランドは、ギリシャ型の足に合わせた細身でスタイリッシュな木型を採用している傾向があります。

日本人に多いエジプト型の方がそのような靴を履くと、長さは合っていても、親指や小指の付け根あたりが強く圧迫され、窮屈に感じることがあります。

足のタイプ別・相性の良いトゥデザイン

| 足のタイプ | 特徴 | 相性の良いトゥデザイン |

| エジプト型 | 親指が一番長い | オブリークトゥ、ラウンドトゥ |

| ギリシャ型 | 人差し指が一番長い | ポインテッドトゥ、アーモンドトゥ、ラウンドトゥ |

| スクエア型 | 指の長さが揃っている | スクエアトゥ、ラウンドトゥ |

開帳足の可能性

もう一つ、見過ごされがちな原因が「開帳足(かいちょうそく)」です。これは、足裏にある3つのアーチのうち、指の付け根部分を横断する「横アーチ」が崩れてしまうことで発生します。

健康な足はアーチがクッションの役割を果たしていますが、開帳足になると、体重がかかった際に指の付け根部分が扇状にベタッと広がってしまいます。

自覚がない方も非常に多いのですが、体重をかけていない状態(座った状態)と、立った状態とで足幅が大きく変わるため、座って試着した際には問題なくても、立ち上がって歩き始めると幅がきつく感じられる、という現象が起こります。

この場合、単に幅の広い靴を選ぶだけでなく、アーチサポート機能のあるインソールで対策することも有効な手段となります。

甲が当たって痛い時のチェックポイント

足の甲が圧迫されて痛む場合、多くの方が「自分は足の甲が高い『甲高』だから仕方ない」と考えてしまうかもしれません。もちろん、それも大きな一因ですが、他にも確認すべき重要なポイントがいくつか存在します。

サイズが大きすぎることによる前方へのズレ

意外に思われるかもしれませんが、甲の痛みの原因として、実は靴のサイズが大きすぎるケースが挙げられます。

特に、捨て寸が多すぎたり、幅や踵のフィット感が緩かったりすると、歩行時に足が靴の中で固定されずに前方に滑ってしまいます。

その結果、足の指が前に詰まるのと同時に、足の甲が靴の羽根(アイレット)の部分や履き口の縁に強く食い込む形になります。これが、甲の部分に継続的な痛みや圧迫感を引き起こすのです。

もし、歩くたびに踵が大きく浮き、靴紐をきつく締めても甲に食い込むような感覚がある場合は、サイズが大きすぎる可能性を疑ってみるべきです。

デザインと靴紐の調整

甲高の方が快適に履ける靴を選ぶには、デザインの選択も重要です。一般的に、羽根が甲を覆うように乗っている「外羽根式(ブラッチャー)」は、羽根が大きく開くため甲の高さ調整がしやすく、甲高の方に向いているとされます。

逆に、羽根が甲と一体化している「内羽根式(バルモラル)」は、フィット感が強い反面、調整範囲が狭いため、甲高の方にはきつく感じられることがあります。

また、靴紐の結び方や通し方を工夫するだけでも、甲への圧迫感は大きく変わります。

- パラレル: 紐が平行に見える通し方。見た目がすっきりしており、フォーマル向き。

- アンダーラップ: 紐を下から通していく方法。緩めやすく、甲への圧迫が少ない。

- オーバーラップ: 紐を上から通していく方法。しっかりと締まり、ホールド感が高い。

甲が痛い場合は、圧迫の少ないアンダーラップを試したり、痛みを感じる部分の紐を一本飛ばして通す「ノット飛ばし」などを試してみることで、フィット感が改善することがあります。

痛い小指は革が伸びることで改善も

革靴を履いた際に、特に痛みが出やすい代表的な部位の一つが小指の付け根です。

これは、前述の通り、靴の横幅が足に合っていない、あるいは足の形状(エジプト型など)と木型がミスマッチである場合に発生しやすい問題です。

しかし、足長(捨て寸)が適切に確保されているのであれば、この問題はセルフケアやプロの技術によって改善できる可能性が高いと言えます。

なぜなら、革は横方向には比較的伸びやすい性質を持っているからです。適切なケアや器具を用いることで、小指が当たる部分の革を選択的に伸ばし、痛みを効果的に和らげることが可能です。

クリームを使ったセルフケア

まず試したいのが、革を柔らかくする効果のあるデリケートクリームやレザーストレッチ剤を使った方法です。

- 痛みを感じる部分の靴の内側に、レザーストレッチ剤を吹きかけるか、デリケートクリームを指で薄く塗り込みます。

- 靴の外側の同じ部分にも、デリケートクリームを薄く塗り込みます。

- クリームを塗った後、靴を履いて少し歩いたり、手でその部分を優しく揉みほぐしたりすることで、革の繊維が柔軟になり、足馴染みが良くなります。

シューズストレッチャーの活用

さらに効果的なのが、物理的に革を伸ばす「シューズストレッチャー」の使用です。

特に、部分的に革を拡張できるアタッチメント(拡張チップ)が付属しているものを選べば、小指が当たる箇所だけをピンポイントで広げることができます。

ストレッチャーを靴にセットし、ハンドルをゆっくり回して適度な圧力をかけ、そのまま1〜2日ほど放置します。これにより、じっくりと革を伸ばしていくことが可能です。

はい、承知いたしました。ご提示の文章を箇条書きでまとめます。

【注意】セルフケアの限界と注意点

- 伸ばしすぎに注意:一度伸ばしすぎた革を元に戻すのは極めて困難です。特にストレッチャーを使う際は、少しずつ様子を見ながら、決して無理な力を加えないでください。

- 素材の確認:これらの方法は本革(スムースレザー)に対して有効です。エナメルや合成皮革、特殊な加工がされた革には適さない場合があります。

- プロへの相談:強い痛みがある場合や、高価な靴で失敗したくない場合は、無理に自分で対処せず、靴修理の専門店に相談することをお勧めします。プロは専用の機材と技術で、より安全かつ的確に調整を行ってくれます。

革靴がジャストサイズで痛い時の対処法

- きつい革靴は履き続ければ馴染むのか

- 革が馴染むまでの期間と履き慣らすコツ

- 馴染むまでの期間の目安としてリーガル

きつい革靴は履き続ければ馴染むのか

「痛くても血と汗と涙で履き続ければ、いずれは最高の相棒になる」という、ある種の根性論にも似た考え方がありますが、これには明確な「条件」と「限界」が存在します。

確かに、適度なフィット感のある革靴は、履き込むうちに持ち主の足に寄り添うように変化し、唯一無二の快適な一足へと育っていきます。これは、革靴を愛する多くの人が経験する、大きな喜びの一つです。

しかし、そのプロセスはあくまで「我慢できる程度の心地よい圧迫感」や「履き始め特有の少し当たる感じ」といったレベルの話です。

もし、あなたの感じている痛みが以下のようなレベルであれば、それは残念ながら「馴染む」という範囲を逸脱しており、サイズや木型が根本的に合っていない可能性が極めて高いと言えます。

【警告】我慢してはいけない「危険な痛み」のサイン

- 10分も履いていられないほどの激痛が走る。

- 歩行時に、足の特定の箇所に針で刺すような鋭い痛みを感じる。

- 脱いだ後、足に水ぶくれやマメ、擦り傷ができている。

- 足が痺れたり、感覚がなくなったりする。

- 脱いだ後も、長時間にわたって足の赤みや圧迫痕が消えない。

このような危険な痛みを「修行」や「儀式」と捉え、無理に我慢して履き続けることは、百害あって一利なしです。

短期的には靴擦れやマメの悪化、長期的には足の骨格の歪みや血行障害、神経へのダメージなど、深刻で不可逆的な健康被害につながる恐れすらあります。

革があなたの足に馴染むのを期待する前に、あなたの健康な足が、合わない靴の形に無理やり変形させられてしまうリスクを考慮しなければなりません。

したがって、「きつい革靴は馴染む」という言葉を都合よく解釈するのではなく、その「きつさ」が健康的な許容範囲内のものであるかを、冷静かつ客観的に見極めることが何よりも求められます。

革が馴染むまでの期間と履き慣らすコツ

新品の革靴が、まるで長年の相棒のように完全に足に馴染むまでには、一般的に数週間から数ヶ月の期間がかかると言われています。

もちろん、これは靴の製法(グッドイヤーウェルトかマッケイか)、使用されている革の種類や厚み、そして履く人の足の形や履く頻度によっても大きく異なります。大切なのは、焦らずじっくりと靴と対話し、育てていくという姿勢です。

痛みを最小限に抑えながら、この「慣らし期間」を効率良く乗り切るためには、いくつかの段階的なコツがあります。

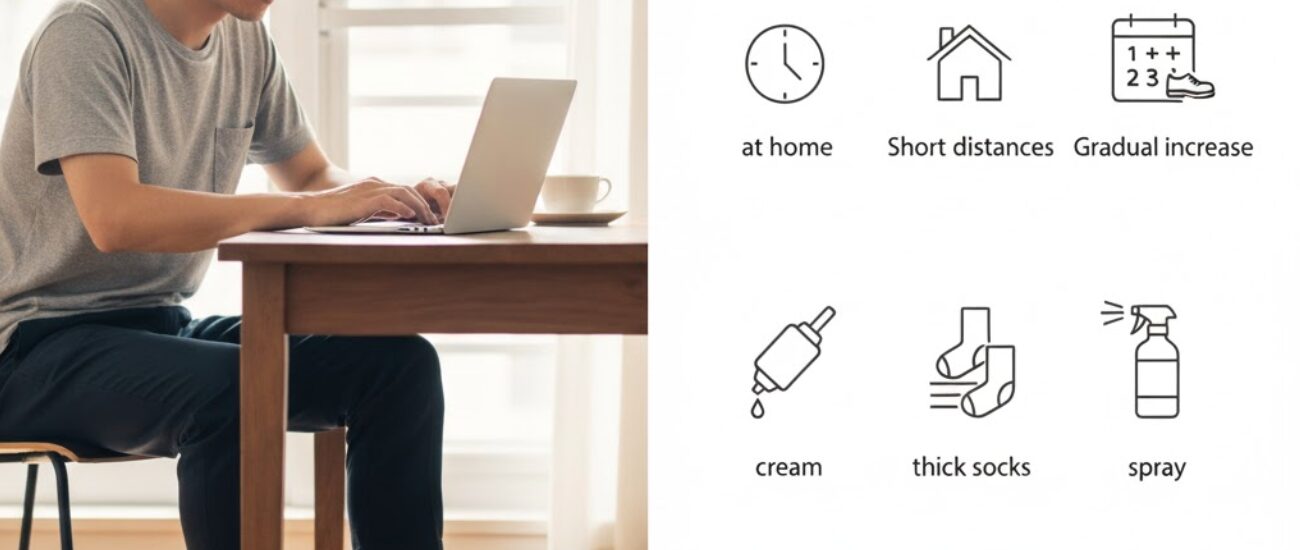

ステップ1:自宅での慣らし(~1週間)

まず、新品の靴をいきなり屋外で長時間履くのは絶対に避けましょう。最初のステップは、ご自宅の室内で着用することから始めます。

- 着用時間: 1日に1~2時間程度を目安にします。テレビを見ている時やデスクワーク中など、座っている時間だけでも構いません。

- 目的: まずは自分の体温と湿度で、革に足の形をゆっくりと覚えさせていきます。この段階で強い痛みを感じる部分があれば、それが重点的にケアすべき箇所となります。

ステップ2:短距離での試運転(~3週間)

室内での着用で大きな問題がなければ、次はごく短い距離の屋外歩行に挑戦します。

- 外出先の例: 近所のコンビニやスーパーへの買い物、ゴミ出しなど、往復で15分~30分以内で済むような外出が理想です。

- 目的: 実際に体重をかけて歩くことで、靴底の返り(屈曲性)を良くし、体重がかかった状態での足と靴の当たり方を確認します。この段階でも、無理は禁物です。

ステップ3:徐々に時間を延ばす(1ヶ月~)

短距離歩行で自信がついてきたら、いよいよ通勤や通学など、より長時間の着用へと移行していきます。

- 注意点: 慣らし期間中は、万が一痛みが出てしまった時のために、履き慣れた別の靴を職場に置いておく、あるいはカバンに入れて持ち歩くなどの対策をしておくと安心です。

履き慣らしを加速させるテクニック

上記のステップと並行して、以下のような方法を取り入れると、よりスムーズに革を馴染ませることができます。

- デリケートクリームでの保湿・柔軟化: 革も人間の肌と同じで、乾燥すると硬くなります。デリケートクリームで適度な潤いを与えることで、革の繊維がほぐれ、柔軟性が増します。特に硬さを感じる部分や、履きジワが入る部分に塗り込むと効果的です。

- 厚手の靴下を履いて伸ばす: 自宅で履き慣らしをする際に、普段より厚手の靴下(あるいは靴下の重ね履き)を履くことで、内側から革に対して適度な圧力をかけ、全体的に馴染みを早めることができます。

- レザーストレッチミストの活用: より積極的に革を伸ばしたい場合は、市販の皮革用伸張剤(ストレッチミスト)が有効です。靴の内側の、特に痛みを感じる箇所にスプレーしてから足を入れることで、革が柔らかくなり伸びやすくなります。ただし、効果が強い分、使用箇所の見極めは慎重に行う必要があります。

馴染むまでの期間の目安としてリーガル

具体的なブランドとして、日本で絶大な知名度と信頼を誇る「リーガル」を例に挙げて、馴染むまでの期間を考えてみましょう。

リーガルの多くのビジネスシューズは、堅牢な「グッドイヤーウェルト製法」を採用しているモデルが多く、その重厚な作りから、新品の状態では特に硬さを感じやすいという特徴があります。

この製法は、厚いアッパー(甲革)、インソール、そしてウェルトと呼ばれる細い革帯を縫い合わせ、さらにそのウェルトとアウトソールを縫い付けるという複雑な構造をしています。

そのため、履き始めは靴底の返りが非常に硬く、革もまだ足の動きに馴染んでいません。これが、リーガルの靴が「最初は硬い」と言われる所以です。

しかし、その硬さこそが、時間をかけて自分の足に沈み込むコルクと相まって、最終的に比類のないフィット感を生み出す源泉でもあります。

一概には言えませんが、リーガルのグッドイヤーウェルト製法の靴を履き慣らす期間の目安としては、少なくとも1ヶ月以上は見ておくと良いでしょう。

週に2〜3回のペースで履いた場合、ストレスなく快適に感じられるようになるまでには、2〜3ヶ月、あるいはそれ以上かかることも珍しくありません。

もちろん、これはあくまで一般的な目安です。同じブランドでも、製法や使用されている革の種類によって、馴染むまでの期間は大きく異なります。

製法・革の種類別 馴染むまでの期間と硬さの目安

| 要素 | 種類 | 特徴と馴染むまでの期間 |

| 製法 | グッドイヤーウェルト製法 | 構造が堅牢で最初は硬い。中底の沈み込みがあるため、完全に馴染むまでには時間がかかる(数ヶ月単位)。馴染んだ後のフィット感は非常に高い。 |

| 製法 | マッケイ製法 | 構造がシンプルでソールが薄く、返りが良い。初期の馴染みは非常に早いが、グッドイヤーほどの大きな沈み込みはない(数週間~)。 |

| 革の種類 | カーフレザー | 生後6ヶ月以内の仔牛の革。きめ細かく柔らかいため、比較的早く馴染む。デリケートで傷つきやすい一面も。 |

| 革の種類 | ステアハイド | 生後2年以上の雄牛の革。厚く丈夫で耐久性が高い反面、硬質で馴染むまでには時間がかかる。 |

| 革の種類 | ガラスレザー | 革の表面を樹脂でコーティングしたもの。光沢があり手入れは楽だが、革本来の柔軟性が失われ、ほとんど伸びないため注意が必要。 |

重要なのは、靴の持つ特性を理解し、「硬いからダメだ」と諦めるのではなく、前述したような履き慣らしのコツを実践しながら、時間をかけて自分だけの一足に「育てていく」というプロセスそのものを楽しむことです。

革靴がジャストサイズで痛い悩みの解決へ

この記事では、フィッティングして選んだはずのジャストサイズの革靴がなぜ痛くなるのか、その多岐にわたる原因から、痛みを解消して快適な一足に育てるための具体的な対処法までを、詳しく解説しました。

最後に、あなたの革靴ライフを成功に導くための重要なポイントを、改めてまとめます。

- ジャストサイズでも痛いのは新品の革の硬さが主な原因

- 革靴は足長方向にはほとんど伸びない

- つま先には1cmから1.5cmの「捨て寸」が必須

- 「きついくらいが良い」は足囲(ウィズ)に関する話

- ぴったりすぎるサイズは馴染んだ後に緩くなるリスクがある

- 試着は足がむくみやすい夕方の時間帯がおすすめ

- 横幅のきつさは靴の木型や開帳足が関係している

- 小指の痛みはクリームやストレッチャーで改善の可能性がある

- 甲の痛みはサイズが大きすぎて足が前に滑っているケースも

- 歩けないほどの痛みはサイズが合っていないサイン

- 履き慣らしは室内での短時間着用から始める

- デリケートクリームは革を柔らかくし足馴染みを促進する

- シューズストレッチャーは痛い部分をピンポイントで伸ばせる

- サイズ選びでは前後のサイズも必ず履き比べることが大切

- どうしても痛みが改善しない場合は無理せず専門の修理店に相談する

革靴のサイズ選びは、確かに一筋縄ではいかない奥深い世界です。しかし、今回ご紹介した知識を身につけることで、失敗のリスクを大幅に減らし、あなたの足に真にフィットする一足を見つけ出すことができるはずです。

痛みを我慢して履くのではなく、正しい知識で靴と向き合い、適切なケアを施しながら時間をかけて育てる。それこそが、革靴を所有する最大の喜びであり、醍醐味と言えるでしょう。この記事が、あなたの素晴らしい革靴ライフの第一歩となることを心から願っています。