新しいローファーをおろした日、鏡の前でそのクラシックな佇まいに心躍らせたのも束の間、一歩踏み出すたびにかかとや小指に走る鋭い痛みに、気分が沈んでしまった経験はありませんか。

デザインは心から気に入っているのに、「また痛くなるかもしれない」と思うと、せっかくの一足が靴箱の奥で眠ったまま…という方も少なくないでしょう。

靴のかかとが痛いという悩みは、一体いつまで続くのかと本当に不安になりますよね。

急いで絆創膏で応急処置をしたり、少しでも楽になる方法はないかと知恵袋で情報を探したり、試行錯誤されていることと思います。

しかし、ご安心ください。ローファーの靴擦れかかと対策は、決して難しいものではありません。

100均で手軽に揃うグッズを活用する方法から、少しの手間で靴そのものを自分の足に合わせるための本格的な工夫まで、原因に応じた様々なアプローチが存在します。

この記事では、なぜローファーで靴擦れが起きてしまうのか、その根本的な原因から具体的な解決策までを、順を追って詳しく解説していきます。

この記事を読むことで、以下の点について理解を深めることができます。

ローファー靴擦れのかかと対策!まずは原因から

ローファーの靴擦れという悩みに正しく対処するためには、まず「なぜ痛みが起きるのか」という根本的な原因を理解することが不可欠です。ここでは、ローファー特有の構造的な問題から、素材の硬さ、そして足に馴染むまでの期間について掘り下げていきます。

- ローファーは靴擦れしやすいのはなぜですか?

- 靴のかかとが痛いときの主な原因

- 小指が痛い場合もサイズが関係?

- ローファーが硬いのですが、柔らかくする方法は?

- ローファーはどのくらいで馴染むもの?

ローファーは靴擦れしやすいのはなぜですか?

ローファーで靴擦れが頻繁に起こる最大の理由は、その構造上、紐やストラップによる細かなフィット感の調整が一切できない点にあります。

足を靴に固定しているのは主に甲周りのみ。このため、ご自身の足の形やサイズと靴の設計に少しでもズレがあると、歩行中に足が靴の中で前後左右に動いてしまいがちです。

この微細な動きが、皮膚と靴のライニング(内張り)との間で継続的な摩擦を生み出し、靴擦れの直接的な原因となります。

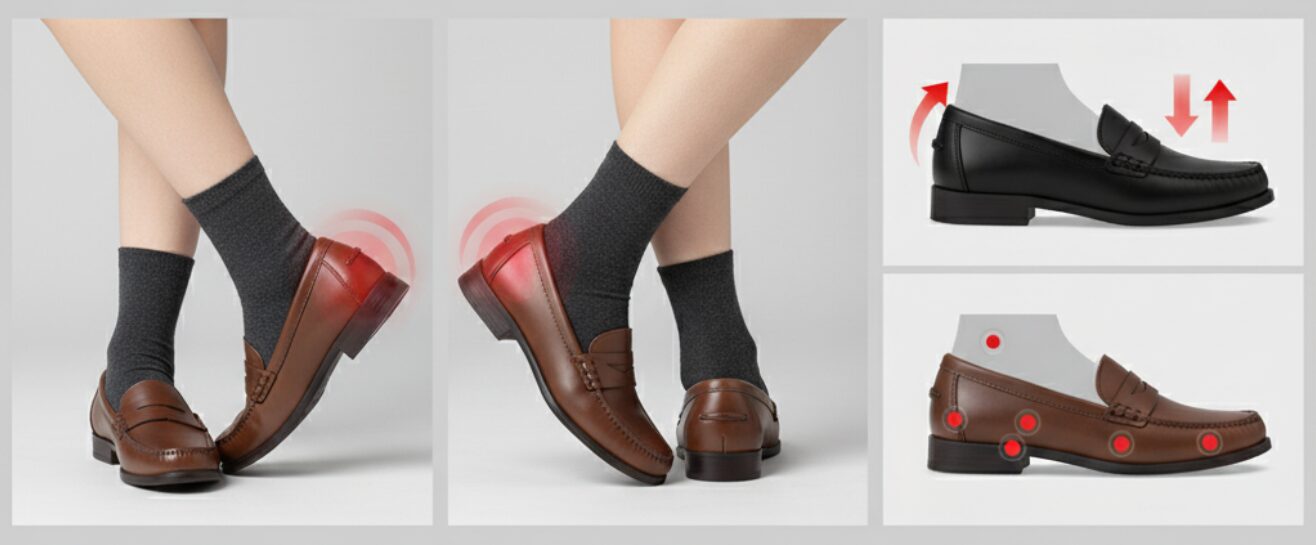

特に、サイズが僅かに大きい場合は歩くたびにかかとが浮き、靴の履き口に繰り返し擦れてしまいます。逆にサイズが小さい、あるいは足幅が合わない場合は、足全体が圧迫され、かかとや指先、くるぶしといった骨の出っ張った部分に過度な負担が集中してしまうのです。

加えて、ローファーには伝統的に、美しい形状を保つために硬めの革や光沢感のあるガラスレザー、合成皮革が使用されることが多いのも一因です。

特に新品の状態では革が非常に硬く、まだ履く人の足の形に全く馴染んでいません。そのため、歩行時の足の屈曲に革がついてこられず、硬い素材が直接肌に当たってしまいます。

このように、サイズ調整の難しさと素材の硬さという2つの特性が複合的に絡み合うことで、ローファーは他の靴に比べて靴擦れが起きやすい構造になっていると言えます。

靴のかかとが痛いときの主な原因

ローファーを履いてかかとが痛くなる場合、その原因は大きく分けて「摩擦による痛み」と「圧迫による痛み」の2つに集約されます。どちらが原因かを見極めることが、適切な対策を講じるための重要な第一歩となります。

摩擦による痛み

一つ目の「摩擦」は、主に靴のサイズが足に対して大きい、あるいは甲の高さが合っていない場合に発生します。歩くたびに靴の中で足が前後に動き、かかとが靴からパカパカと浮いてしまう状態です。

このとき、かかとの皮膚が靴の履き口(トップライン)や、かかと部分に内蔵されている硬い芯(カウンター、または月形芯と呼ばれます)に繰り返し擦り付けられることで、皮膚表面がダメージを受け、赤みや炎症、最終的には水ぶくれを引き起こします。

ご自身の痛みが摩擦によるものか判断するには、歩いているときにかかとが上下に動く感覚があるかどうかを確認するのが一つの目安です。

圧迫による痛み

二つ目の「圧迫」は、逆に靴のサイズが小さい、もしくは靴の形状が自身の足の形に合っていない場合に起こります。

特に、靴のかかとを包み込むヒールカップのカーブと、ご自身の足のかかとの骨のカーブが一致していないと、特定の部分が強く押し付けられて「点」で痛みを感じます。

新品の靴の革がまだ硬く、足に馴染んでいない時期にも、この圧迫による痛みは非常に生じやすいです。こちらは歩行中にかかとが動く感覚はあまりないのに、ズキズキとしたり、締め付けられたりするような痛みが特徴です。

ご自身の痛みがどちらのタイプに近いかを把握することで、サイズを詰めるべきか、革を伸ばすべきか、対策の方向性が明確になります。

小指が痛い場合もサイズが関係?

はい、ローファーを履いて小指が痛くなる場合、その原因のほとんどは靴の「横幅」が足に合っていないことに起因します。

多くの方は靴を選ぶ際、つま先からかかとまでの縦の長さ(サイズ)は注意深く確認しますが、親指の付け根と小指の付け根を結んだ最も幅の広い部分の長さである「ウィズ(足囲)」まで意識している方は少ないかもしれません。

特に、日本人の足は欧米人の足と比較して、相対的に甲が高く、幅が広い傾向にあると言われています。

そのため、海外ブランドのローファーや、デザイン性を優先したシャープで細身のモデルを選んだ場合、縦のサイズはぴったりでも、横幅が窮屈で小指の付け根あたりが強く圧迫されてしまうのです。

この圧迫された状態で歩き続けると、小指に継続的な負荷がかかり、痛みはもちろん、長期的にはタコや魚の目の原因になることもあります。

最適な試着のタイミング 人間の足は、朝よりも夕方の方が重力や体内の水分循環の影響で0.5cm〜1.0cmほど大きく(むくんで)なると言われています。

そのため、靴を試着する際は、足が最も大きくなっている夕方以降に行うのが理想的です。午前中に試着してジャストサイズだと感じた靴が、午後になってきつく感じ、小指の痛みを引き起こすという失敗を防ぐことができます。

ローファー選びでは、縦のサイズ感だけでなく、自分の足幅に合ったウィズ(日本では「E」などで表記されます)を選ぶことが、快適な履き心地を実現するための重要な鍵となります。

ローファーが硬いのですが、柔らかくする方法は?

購入したばかりのローファーや、しばらく履いていなくて硬くなってしまったローファーは、いくつかの手順を踏むことで効果的に柔らかくすることが可能です。

革を傷めることなく柔軟性を引き出すための鍵は「適切な保湿」と「段階的な物理的刺激」です。

ステップ1:プレメンテナンスで革に潤いを与える

まず基本となるのが、革専用のクリームを用いた保湿ケアです。革は人間の肌と同様に、乾燥すると柔軟性を失い硬くなります。

シュークリームや、より水分量の多いデリケートクリームを柔らかい布に少量取り、円を描くように優しく靴全体に塗り込んでいきましょう。

これにより、革に必要な油分と水分が浸透し、しなやかさが回復します。このケアは、靴を履きおろす前の「プレメンテナンス」として行うと、初期の靴擦れリスクを大幅に軽減できるため特におすすめです。

ステップ2:革を優しく揉み込んで繊維をほぐす

クリームを塗布して革が少し潤った状態で、靴擦れが起きやすいかかと周りや、特に硬さが気になる甲の部分を手で優しく揉み込むのも非常に効果的です。

革の繊維を内側からほぐしていくようなイメージで、決して無理な力を加えずに、ゆっくりと曲げ伸ばしを繰り返します。これを数回行うだけで、革の動きが格段に良くなるのを実感できるはずです。

ステップ3:短時間の「慣らし履き」を行う

最も確実な方法は、やはり実際に履いて自分の足の熱と動きで馴染ませることです。

ただし、いきなり一日中履くのは避けましょう。まずは室内で厚手の靴下を履いて10分〜20分程度過ごすことから始め、徐々に時間を延ばしていきます。

近所への短い散歩や買い物などで段階的に慣らしていくことで、足への負担を最小限に抑えながら、最も自然な形で革を柔らかくできます。

シューズストレッチャー使用時の注意点 どうしても痛みが改善しない場合、靴を物理的に伸ばす「シューズストレッチャー」という器具もあります。

しかし、これは最終手段と考えるべきです。使い方を誤ると、革に過度な負荷がかかり、型崩れやひび割れの原因となる可能性があります。

特に、一部分だけを強く伸ばしすぎると、靴全体のフィット感が損なわれることもあります。使用する場合は、数時間おきに状態を確認しながら、少しずつ慎重に行うことが求められます。

まずは基本的な保湿と慣らし履きから試し、焦らずじっくりと革を育てていくことが、ローファーと長く付き合うための秘訣です。

ローファーはどのくらいで馴染むもの?

ローファーが自分の足に完全にフィットし、「馴染んだ」と感じられるまでの期間は、その靴の「素材」や「製法」、そして「履く頻度」によって大きく左右されます。

素材による違い

まず、本革製のローファーの場合、革そのものが持つ伸縮性により、履き込むうちに持ち主の足の形に合わせて少しずつ伸びていきます。

特に、牛革などの丈夫な革は馴染むまでに時間がかかりますが、一度馴染めばまるでオーダーメイドのようなフィット感が得られます。

一方で、合成皮革(合皮)製のローファーは、素材の特性上、本革のように履き込んで大きく伸びたり形が変化したりすることはほとんど期待できません。

そのため、購入時のフィッティングが全てと言っても過言ではありません。合皮の靴で靴擦れが起きる場合、時間が解決してくれる可能性は低く、インソールやパッドでの調整が主な対策となります。

製法による違い

靴の製法も馴染む期間に大きく影響します。

例えば、高級紳士靴などに多く見られる「グッドイヤーウェルト製法」は、靴底の内部にコルクが詰められており、履き込むうちにこのコルクが体重で沈み込み、持ち主の足裏の形に変形します。

このプロセスには時間がかかり、完全に馴染むまでには数ヶ月を要することもありますが、最終的には最高の履き心地を実現します。

対して「マッケイ製法」などは、構造がシンプルなため比較的早くからソールの返りが良く、馴染みやすい傾向にあります。

一般的に、本革製のローファーを週に2〜3回のペースで履いた場合、多くの人が「硬さが取れて楽になった」と感じ始めるまでに、早くても2週間から1ヶ月程度は見ておくと良いでしょう。

焦らず、短時間でも履く回数を重ねることが、靴を早く馴染ませる一番の近道です。

今日からできるローファー靴擦れのかかと対策

原因を理解したところで、次はいよいよ具体的な対策方法を見ていきましょう。

ここでは、サイズが合わない場合の調整法から、痛みを感じたときの応急処置、そして手軽に始められる予防策まで、今日からすぐに実践できるテクニックを紹介します。

- ローファーのかかとが抜けるときの対策は?

- 痛いと感じたときの絆創膏の使い方

- 100均で揃う便利な靴擦れ対策グッズ

- 知恵袋で話題になっている対策とは

- 痛いのはいつまで?期間の目安

ローファーのかかとが抜けるときの対策は?

歩くたびにローファーのかかとがパカパカと抜けてしまう問題は、不快であると同時に靴擦れの最大の原因の一つです。

この現象は、靴の縦の長さ、幅、あるいは甲の高さが足に合っておらず、靴内部に余分な隙間があるために起こります。

最も効果的かつ簡単な対策は、市販のインソールやパッド類を戦略的に使用し、その隙間を埋めてフィット感を高めることです。

目的に応じて様々な種類のグッズがありますので、ご自身の悩みに合わせて最適なものを選ぶことが重要です。

| グッズの種類 | 主な目的(どんな悩みに有効か) | メリット | 注意点 |

| フルインソール | 靴全体のサイズが緩い場合に、足裏全体でフィット感を調整する | クッション性が向上し、歩行時の衝撃を和らげる効果も期待できる | 靴の中が窮屈になりすぎることがあるため、まずは薄手のものから試すのがおすすめ |

| ハーフインソール | 足が靴の中で前に滑ってしまう場合に、つま先側の隙間を埋める | 足指の付け根部分の負担を軽減できる。オープントゥの靴にも使える | かかとが抜ける根本原因が甲の低さである場合は効果が薄いことがある |

| かかとパッド | かかと周りの隙間が大きく、パカパカと浮いてしまう場合に直接貼り付ける | かかとをしっかりホールドし、摩擦による靴擦れも同時に防げる最も直接的な対策 | 粘着力が弱い製品はすぐに剥がれてしまうことがある。貼る位置の微調整が効果を左右する |

| タンパッド | 足の甲が低く、靴との間に隙間ができてしまう場合に、靴の舌(タン)の裏に貼る | 足が前方に滑るのを強力に防ぎ、結果的にかかとの浮きを抑制できる | 厚みがありすぎると甲を圧迫してしまうため、自分の甲の高さに合った厚さを選ぶ必要がある |

これらのアイテムを単体で、あるいは「タンパッドとハーフインソールを組み合わせる」といった形で併用することで、かかとが抜ける問題は劇的に改善される可能性があります。まずはご自身のローファーのどこに隙間があるのかをよく観察し、最適なアイテムを見つけてみてください。

痛いと感じたときの絆創膏の使い方

ローファーを履いていて「あ、少し擦れるな」「この部分、圧迫されてきたな」という違和感を覚えたとき、絆創膏は最も手軽で有効な応急処置ツールになります。しかし、その効果を最大限に引き出すためには、使い方にいくつかの重要なコツがあります。

傷ができる前の「予防」が鉄則

最も大切なのは、本格的な痛みや水ぶくれが発生してしまう前に「予防」として貼ることです。

皮膚が少し赤くなってきた段階や、違和感を覚えた時点ですぐに貼りましょう。

一度傷ができてしまうと、治癒に時間がかかるだけでなく、痛みが悪化し、せっかくのお出かけが台無しになってしまいます。

靴擦れ専用品を選ぶ

絆創膏を選ぶ際は、一般的な救急絆創膏よりも、靴擦れ専用に開発された製品を選ぶことを強く推奨します。

これらの製品は、厚みのあるジェル状のクッションが外部からの衝撃や摩擦を効果的に吸収・分散してくれます。

特に、湿潤療法(モイストヒーリング)に用いられるハイドロコロイド素材のものは、皮膚にぴったりと密着して保護する能力に優れており、万が一傷ができてしまった場合でも、傷口を乾燥させずに治癒を促進する効果が期待できるとされています。

正しい貼り方のポイント

- 肌を清潔にする: 貼る部分の汗や皮脂、汚れをティッシュなどで優しく拭き取ります。

- しっかり乾かす: 肌が濡れていると粘着力が著しく低下します。完全に乾いた状態にしてから貼りましょう。

- シワなく密着させる: 絆創膏を貼る際にシワが寄ると、そのシワが新たな摩擦の原因になったり、剥がれやすくなったりします。少し皮膚を伸ばしながら、中央から外側に向かって空気を抜くようにしっかりと密着させるのがコツです。

あくまで応急処置であるという認識を 絆創膏は、あくまでその場をしのぐための応急処置です。

毎回同じ場所に絆創膏が必要になる場合、それは靴のフィッティングに根本的な問題がある証拠です。痛みの原因を解決しない限り、靴擦れは繰り返されます。

インソールでの調整や、場合によっては専門家への相談も検討しましょう。

これらのポイントを実践することで、絆創膏をより効果的に活用し、急な足のトラブルからご自身を守ることができます。

100均で揃う便利な靴擦れ対策グッズ

本格的なシューケア用品やインソールは便利な一方で、価格が少し高かったり、自分の足に合うか分からなかったりする場合があります。

そんな時、まずは気軽に様々な対策を試せる場として、100円ショップは非常に頼りになる存在です。最近では、靴擦れ対策に特化した専門品に引けを取らない、アイデアと工夫に満ちたアイテムが数多く並んでいます。

1. かかと用ジェルパッド

透明なジェル素材でできており、靴のかかと部分に貼り付けて使用します。

目立ちにくいため、パンプスやミュールだけでなく、ローファーのデザイン性を損なうことなく使えるのが最大の魅力です。

適度なクッション性でかかとへの物理的な衝撃と摩擦を同時に和らげてくれます。

2. 靴ずれ防止テープ

クッション性のあるウレタンフォームなどでできたテープ状の製品です。

ロール状になっているため、かかとだけでなく、小指や親指の付け根、くるぶしなど、靴が当たるあらゆる場所に、必要な長さだけをカットして自由に貼ることができます。この汎用性の高さは他の製品にはない大きな利点です。

3. 部分的なインソール

足裏全体を覆うフルインソールだけでなく、つま先用、かかと用、土踏まず用など、足の特定の部分だけをピンポイントでサポートするインソールも豊富に揃っています。

例えば、つま先用のハーフインソールは、靴の中で足が前に滑るのを防ぎ、結果的にかかとが浮いて靴擦れするのを軽減するのに役立ちます。

4. シリコン製のかかとカバー

靴に貼るのではなく、かかと自体に靴下のように装着するタイプの製品です。

かかと全体をシリコンで覆うことで、あらゆる角度からの摩擦を物理的にシャットアウトします。保湿効果を謳う製品もあり、かかとの角質ケアと靴擦れ予防を同時に行えるものもあります。

100均グッズ活用のメリットとデメリット メリット:

- 何と言ってもその手軽さと圧倒的なコストパフォーマンスの高さ。

- 様々な種類の製品があるため、自分の足や靴の問題点に合うかどうかを最小限の投資で試せる。

デメリット:

- 製品によっては粘着力が弱く、歩行中に剥がれたりズレたりすることがある。

- 耐久性は専門品に比べて劣る場合が多く、消耗品と割り切る必要がある。

結論として、100均グッズは「お試し」として非常に有効な選択肢です。

まずはこれらのアイテムで自分の痛みの原因を探り、もし特定のタイプのパッドで効果が実感できれば、より耐久性の高い専門品へステップアップするという使い方が最も賢明と言えるでしょう。

知恵袋で話題になっている対策とは

インターネットのQ&AサイトやSNSでは、専用の用品を使わずに身近なもので靴擦れを乗り切る、いわゆる「民間療法」や「裏ワザ」的な対策が数多く共有されています。

これらは手軽に試せる魅力がある一方で、科学的根拠が乏しいものや、かえって靴を傷めてしまうリスクを伴うものも含まれているため、実践する際には正しい知識と注意が必要です。

ワセリンやリップクリームを塗る

これは、油分によって肌と靴との間の滑りを良くし、摩擦係数を下げることを目的とした方法です。

物理的には理にかなっており、軽い擦れ程度の初期段階であれば、痛みが和らぐ効果を実感する人もいるようです。

注意点: あくまで摩擦を減らすだけであり、圧迫による痛みの解決にはなりません。

また、すでに傷や水ぶくれができている部分に塗ると、傷口を塞いでしまい雑菌が繁殖する温床となる恐れがあるため、絶対に使用しないでください。革に油分が染み込み、シミになる可能性もあります。

ドライヤーの熱で革を温める

厚手の靴下を履いた状態でローファーを履き、硬くて当たる部分にドライヤーの温風を当てて革を強制的に伸ばす、という方法です。

注意点: これは最もリスクの高い方法の一つです。革は熱に弱く、過度な熱を加えると乾燥して硬化したり、表面のコーティングが溶けたり、最悪の場合はひび割れや変形を引き起こしたりします。特に高品質な革靴に対して行うのは絶対に避けるべきです。

石鹸やロウソクを靴の内側に塗る

これもワセリンと同様に、摩擦を減らす目的で行われることがあります。

注意点: 固形石鹸の成分やロウが革に付着し、シミや変質、カビの原因となる可能性があります。また、効果も一時的なものであることが多いです。

警告:民間療法は自己責任で これらの方法は、いずれも靴メーカーやシューケアの専門家が推奨するものではありません。

手軽さの裏には、大切にしているローファーを傷つけてしまうリスクが常に存在します。靴を長く、美しく履き続けるためには、やはり専用に開発されたシューケア用品を使用するのが最も安全で確実な方法です。

安易な情報に飛びつく前に、まずはこの記事で紹介しているような、靴へのダメージが少ない正規の方法から試すことを強くお勧めします。

痛いのはいつまで?期間の目安

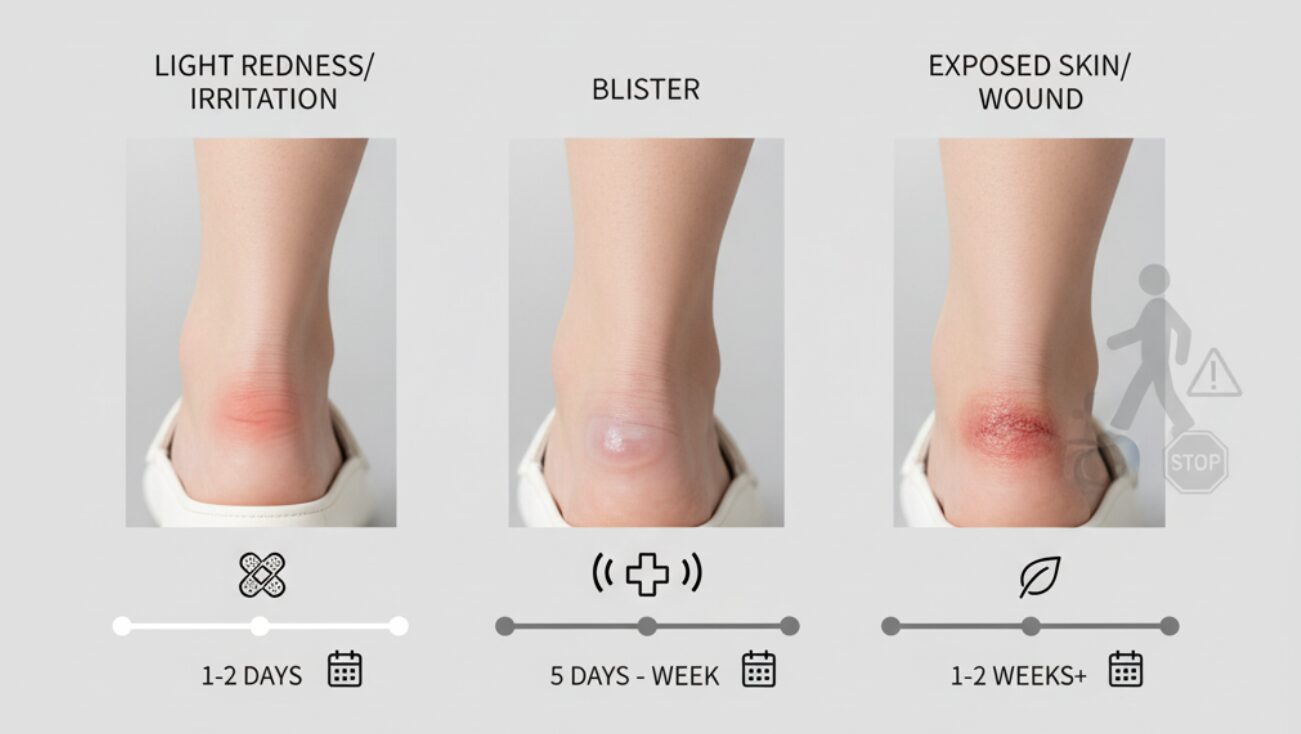

ローファーによる靴擦れの痛みがいつまで続くのか、その期間は「症状の程度」と「対策の有無」によって大きく変わります。

原因を放置したままでは、その靴を履くたびに同じ場所に刺激が加わり、痛みは半永久的に繰り返されることになります。

症状の程度による治癒期間の目安

- 軽い赤み・ヒリつき: 患部への刺激を止めれば(その靴を履くのを休めば)、通常は1〜2日で症状は落ち着きます。この段階で適切な保護や対策を始めることが最も重要です。

- 水ぶくれ: 水ぶくれができてしまった場合、無理に潰さずに保護していれば、内部の液体が体に再吸収され、新しい皮膚が再生されるまでに5日〜1週間程度かかります。潰してしまうと細菌感染のリスクが高まり、治癒が遅れる原因となります。

- 皮が剥けてしまった傷: 真皮が露出するような状態になると、完治までには1週間から2週間以上かかることも珍しくありません。傷跡や色素沈着が残る可能性もあります。

痛みを我慢し続けることのリスク

「そのうち足が慣れるだろう」と痛みを我慢して履き続けるのは避けるべきです。

確かに、同じ場所に刺激が加わり続けると、体の防御反応としてその部分の皮膚が厚く硬くなること(角質肥厚)はあります。

しかし、これはタコや魚の目といった新たな足のトラブルの始まりであり、根本的な解決ではありません。

さらに、痛みをかばうことで無意識に歩き方が不自然になり、足首や膝、腰など、体の他の部分にまで負担をかけてしまう二次的な問題を引き起こす可能性も指摘されています。

痛みの期間を最短にするためには、違和感を覚えた初期段階で、すぐに原因究明と対策を始めることが何よりも大切です。

絆創膏で保護し、インソールでフィット感を調整するなど、原因に応じた適切な対処を行えば、ほとんどの場合、痛みは数日から1週間程度で大幅に軽減に向かうはずです。

ローファーの靴擦れのかかと対策!まとめ

この記事では、ローファーの靴擦れがなぜ起きるのかという原因から、今日からすぐに実践できる具体的な対策までを詳しく解説してきました。最後に、快適なローファーライフを送るための重要なポイントをまとめます。

- ローファーの靴擦れはサイズ調整の難しさが一因

- 新品の硬い革は靴擦れを起こしやすい

- 靴擦れの主な原因は摩擦と圧迫の2種類

- かかとの痛みはサイズが大きすぎることが多い

- 小指の痛みは靴の横幅が狭いサイン

- 革を柔らかくするには保湿クリームが効果的

- 短時間から履き慣らして足に馴染ませる

- 靴が完全に馴染むまでの期間は数週間から数ヶ月が目安

- かかとが抜ける場合はインソールで隙間を調整する

- かかとパッドは隙間を埋め摩擦を同時に防ぐ

- 絆創膏は傷ができる前の予防として使うのが最も効果的

- 100均グッズは様々な対策を手軽に試せる良い選択肢

- ワセリンを塗る方法はあくまで応急処-置と心得る

- 痛みを我慢せず原因に合った対策をすることが大切

- 自分の足の形やサイズに合う一足を見つけることが最良の予防策となる

靴擦れは非常につらいものですが、原因を正しく理解し、ご自身の状況に合った対策を一つひとつ試していけば、必ず解決策は見つかります。この記事が、あなたのお気に入りのローファーを快適に履きこなすための一助となれば幸いです。