お気に入りの革靴を履いて出かけた日、帰宅して靴を脱いだら靴下が真っ黒になっていた、という経験はありませんか。

特に内側が汚れていると、履いている間は気づきにくいものです。

これは「革靴の靴下への色移り」が原因であり、革靴だけでなく、カジュアルなスニーカーで靴下が黒くなることもあります。

雨の日に限らず、汗によっても靴で足に色がつく場合があり、せっかくのコーディネートが台無しになってしまうかもしれません。

この記事では、色移りを未然に防ぐための防止策や、万が一汚れてしまった際の簡単な落とし方まで、具体的な方法を詳しく解説していきます。正しい知識を身につけ、靴下への色移りを気にすることなく、革靴のおしゃれを楽しみましょう。

この記事を読むことで、以下の点について理解を深めることができます。

革靴の靴下への色移り、その原因を解説

この章では、革靴から靴下へ色が移ってしまう現象の根本的な原因について、様々な角度から掘り下げて解説します。

- そもそも靴の色移りの原因は?

- 革靴の内側の染料が溶け出している

- 雨の日は特に色落ちしやすいので注意

- 靴で足に色がつくのも同じメカニズム

- スニーカーで靴下が黒くなるケースも

そもそも靴の色移りの原因は?

靴から靴下へ色が移ってしまう主な原因は、靴の素材を着色している「染料」が溶け出すことにあります。

特に、本革製品の多くは、革本来の自然な風合いや通気性を活かすために「染料仕上げ」という方法で染色されています。

この染料は粒子が細かく、革の繊維の奥深くまで浸透しますが、水に溶けやすい性質を持っています。そのため、足の汗や雨などの水分と接触することで、革の内部に定着していた染料が再び溶け出し、隣接する靴下などへ色が移ってしまうのです。

一方で、合成皮革(合皮)の靴や、革製品であっても「顔料仕上げ」が施されているものは、色移りが比較的起こりにくいです。

顔料は粒子が大きく、革の表面を塗料でコーティングするような形で色を付けます。この塗膜がバリアの役割を果たすため、水分が内部に浸透しにくく、色が溶け出しにくいという特徴があります。

染料仕上げと顔料仕上げの違い

| 仕上げ方法 | 特徴 | メリット・デメリット |

| 染料仕上げ | 革の内部まで染料を浸透させる | メリット: 革本来の質感や風合いが楽しめる デメリット: 水分に弱く、色移りしやすい |

| 顔料仕上げ | 革の表面を顔料でコーティングする | メリット: 均一な色合いで傷に強い デメリット: 革本来の風合いは失われがち |

つまり、色移りは風合いを重視した本革製品特有の現象とも考えられます。

靴を購入する際に商品説明の札に「天然皮革の特性上、色落ちすることがあります」といった注意書きがあれば、その靴は染料仕上げである可能性が高く、色移りへの備えが必要だと認識しておくと良いでしょう。

革靴の内側の染料が溶け出している

革靴で靴下が汚れる場合、その汚れは靴の外側からではなく、内側、つまりライニング(内張り)から移っているケースがほとんどです。

高級な革靴では、足馴染みや吸湿性を高めるために、ライニングにも本革が使用されることが多く、アッパー(外側の革)と同様に染料で着色されています。

人間の足の裏は、体の他の部位に比べて汗腺が非常に集中しており、一日にコップ一杯分(約200ml)もの汗をかくと言われています。

靴の中は、この汗と体温によって常に高温多湿な環境になりがちです。この足から出る汗が水分となり、ライニングに使われている革の染料を溶かし、靴下へじわじわと移行させてしまうのです。

特に、購入したばかりの新品の革靴は、革の内部にまだ定着しきっていない余分な染料が多く含まれているため、色移りが顕著に起こりやすい傾向があります。

黒や濃茶、ネイビーといった濃い色の革靴は、使用されている染料も濃いため、白い靴下などを履いていると汚れが非常に目立ちます。履き続けるうちに余分な染料が抜け、色移りは徐々に落ち着いていきますが、最初のうちは特に注意が必要です。

雨の日は特に色落ちしやすいので注意

革靴の色移りを引き起こす最大の要因は「水分」に他なりません。

そのため、雨の日に革靴を履くと、色移りのリスクは晴天時とは比較にならないほど高まります。

雨水が靴の外側からアッパーレザーに染み込むだけでなく、地面からの跳ね返りで靴内部に侵入したり、全体の湿度が高まることで、足の汗と相まって染料が非常に溶け出しやすい環境が生まれてしまいます。

また、一度雨に濡れた革靴は、色移り以外にも様々なトラブルに見舞われる可能性があります。

適切に乾燥させないと革が油分を失って硬くなったり、表面に「銀浮き」と呼ばれる白いシミができたり、最悪の場合はカビが発生したりする原因にもなります。

🌧️ 雨に濡れた後の革靴ケア

| 手順 | やること | ポイント |

| 1 | 水分を拭き取る | 乾いた布で優しく拭き取ります。 |

| 2 | 形を整える | 丸めた新聞紙やシューキーパーを中に入れます。 |

| 3 | 乾燥させる | 風通しの良い日陰で、時間をかけて完全に乾かします。 |

| 4 | 油分を補給する | 完全に乾いた後、デリケートクリームなどで保湿します。 |

注意点

早く乾かすために直射日光やドライヤーの熱風を当てるのは、革を傷める原因になるため 絶対に避けてください。

雨の日の着用を完全に避けるのが理想ですが、どうしても履かなければならない場合は、出かける前に防水スプレーをかけておく、濡れた後はすぐに上記のケアを行うといった対策が、靴を長持ちさせる上で不可欠です。

靴で足に色がつくのも同じメカニズム

色移りは靴下だけに起こる現象ではありません。薄手のストッキングや、夏場に素足でサンダルやローファーを履いた場合には、直接足の皮膚に色がついてしまうこともあります。

これも、靴下が汚れるのと全く同じメカニズム、つまり汗などの水分によって革の染料が溶け出し、肌に付着することで起こります。

国内で正規に販売されている革製品の染色に使われる染料は、厳しい安全基準をクリアしたものが使用されているため、基本的には人体に無害です。

肌に色がついても健康上の問題を引き起こすことはほとんどないと考えられていますが、見た目にも気になりますし、肌が極端に敏感な方にとっては、稀に刺激となってかゆみなどを引き起こす可能性もゼロではありません。

もし足に色がついてしまった場合は、お風呂に入った際にボディソープや石鹸などを使い、タオルやスポンジで優しく洗い流せば、ほとんどの場合きれいに落とすことが可能です。

スニーカーで靴下が黒くなるケースも

色移りは革靴だけの問題だと思われがちですが、実はスニーカーでも同様の現象が起こることがあります。

特に、内側のライニング素材が濃い色で染色されているスニーカーや、アッパーがキャンバス地やスエードのような素材でできているものは注意が必要です。これらの素材も革と同様に染料で着色されており、汗や雨などの水分によって色が溶け出し、靴下に付着することがあります。

例えば、内側が黒い布でできているスニーカーを履いてスポーツをし、大量に汗をかいた後、靴を脱いだら白い靴下が黒ずんでいた、というケースは少なくありません。

また、インディゴ染めのデニム生地を使ったスニーカーなども、色移りが起こりやすい代表例です。

革靴ほど頻繁に起こる現象ではありませんが、「スニーカーだから大丈夫」と油断せず、特に新品をおろす際や雨の日の着用時には、色移りの可能性を念頭に置いておくと、予期せぬトラブルを防ぐことに繋がります。

対策としては、革靴の場合と同様に、最初は濃い色の靴下を合わせるなどの工夫が有効です。

革靴の靴下への色移り対策とQ&A

前の章では色移りの原因について解説しました。この章では、その対策や関連する疑問について、具体的な方法を交えながら詳しくお答えしていきます。

- 革靴から靴下に色移りしないためには?

- 色移りを防止する具体的な方法

- 濃い色の靴下で色移りを防止しよう

- 色移りした靴下を落とす方法は?簡単な落とし方

- ビジネスやカジュアルでの靴下マナー

革靴から靴下に色移りしないためには?

革靴から靴下への色移りを防ぐためには、その原因となる「染料の溶け出し」をいかに抑制するかが鍵となります。

そのためには、いくつかの予防策を計画的に講じることが非常に効果的です。アプローチとしては、大きく分けて3つの方向性が考えられます。

一つ目は、専用の化学製品を使って革の内側をコーティングし、染料が物理的に溶け出さないようにする「化学的アプローチ」。

二つ目は、あらかじめ余分な染料を取り除いたり、靴の中の湿気をコントロールしたりする「物理的アプローチ」。

そして三つ目は、色移りが起きても問題ないように工夫する「回避的アプローチ」です。

これらの対策は、どれか一つだけを行うのではなく、複数を組み合わせることで、より高い効果を発揮します。次の項目から、それぞれの具体的な方法について詳しく見ていきましょう。

色移りを防止する具体的な方法

ここでは、革靴の色移りを防ぐための具体的な方法を3つ、さらに深掘りしてご紹介します。

どれも比較的簡単に行えるので、ぜひご自身のライフスタイルに合わせて取り入れてみてください。

色止めスプレーを活用する

最も効果的で手軽な方法が、市販されている革製品用の「色止めスプレー」を使用することです。

これらのスプレーには、革の表面に非常に薄いフッ素系の樹脂膜などを形成し、染料の粒子を封じ込めて溶け出すのを防ぐ成分が含まれています。

使い方は非常に簡単です。まず、換気の良い屋外で、靴の内側にホコリなどがないことを確認します。

その後、容器をよく振り、約20cmほど離れた位置から、靴の内側全体にムラができないように均一にスプレーします。

つま先や踵など、特に色が移りやすい部分は念入りに行うと良いでしょう。

スプレー後は、製品の指示に従って指定された時間(多くは30分程度)自然乾燥させるだけです。より効果を高めるために、この工程を2回繰り返すことが推奨されている製品もあります。

ストッキングへの色移り防止にも対応している製品が多く、薄い色の靴下やストッキングを履く機会が多い方には特におすすめです。

ただし、スプレーの効果は永続的ではありません。

歩行による摩擦などでコーティングは徐々に剥がれていくため、頻繁に履く靴であれば2週間に1度など、定期的にスプレーし直すことを忘れないようにしましょう。

事前に水拭きしておく

新品の革靴をおろす前に行うと効果的なのが、内側を水拭きして革の内部に定着しきっていない余分な染料をあらかじめ取り除いておく方法です。

用意するものは、清潔で柔らかい布(着古した白いTシャツなどが最適)だけです。

水で濡らして固く、これ以上絞れないというくらいまで固く絞った布を使い、靴の内側全体を優しく、しかし丁寧に拭き上げていきます。

このとき、布に染料の色がはっきりと移るのが確認できるはずです。色が移らなくなるまで繰り返す必要はありませんが、2〜3回拭くことで、初期の激しい色移りを大幅に軽減できます。

拭き終わったら、必ず風通しの良い日陰で靴を完全に乾燥させてください。

ドライヤーなどの熱風を当てると革を傷める原因になるため、自然乾燥が基本です。この方法だけで色移りを完全に防ぐことは難しいですが、何もしない状態に比べて被害を軽微に抑えることができます。

通気性を確保し蒸れを防ぐ

前述の通り、足の汗は色移りの大きな原因となります。

そのため、靴の中の通気性を確保し、蒸れを防ぐことも重要な対策の一つです。

例えば、お気に入りの一足を毎日履き続けるのではなく、最低でも3足以上の靴をローテーションさせ、一度履いた靴は最低でも丸二日は休ませて内部の湿気を完全に乾かすように心がけましょう。

靴を休ませる際には、木製のシューキーパー(特に吸湿性に優れたシダー製がおすすめ)を入れておくのが理想です。

シューキーパーは靴の形を美しく保つだけでなく、内部の湿気を吸収し、雑菌の繁殖や悪臭を防ぐ効果もあります。

また、履く靴下にも気を配ることで、蒸れを軽減できます。

コットン(綿)の靴下は吸湿性に優れますが、乾きにくいという欠点があります。ウールや機能性化学繊維が混紡された靴下は、汗を素早く吸収・発散させる効果が高いため、足の蒸れが気になる方にはおすすめです。

濃い色の靴下で色移りを防止しよう

これまで紹介した方法は色移りそのものを防ぐための対策でしたが、最も手軽で即効性のある対策は、汚れても目立たない「濃い色の靴下を履く」ことです。これは色移りを止める根本的な解決策ではありませんが、非常に現実的で効果的な「回避策」と言えます。

例えば、黒い革靴には黒やネイビーの靴下、茶色の革靴にはダークブラウンやチャコールグレーの靴下を合わせるようにすれば、万が一色移りが起きても、汚れはほとんど目立ちません。特にビジネスシーンでは、スーツの色に合わせた濃い色の靴下を履くのが一般的ですので、多くの方は自然とこの対策を実践できているかもしれません。

この方法は、特に履きおろしたての革靴に対して有効です。新しい革靴を履き慣らし、数回の着用を経て余分な染料が抜け、色移りが落ち着くまでの期間だけでも、この方法で乗り切るというのも賢い選択です。お気に入りの白い靴下や淡い色の靴下を履きたい場合は、革靴の色移りが落ち着いてからにするか、前述の色止めスプレーなどの対策を万全に行ってからにしましょう。

色移りした靴下を落とし方法は?簡単な落とし方

どれだけ注意していても、うっかり靴下が汚れてしまうことはあります。

しかし、革靴の染料による汚れは、適切な方法で対処すればきれいに落とすことが可能です。諦めて高価な靴下を捨ててしまう前に、ぜひこれから紹介する方法を試してみてください。

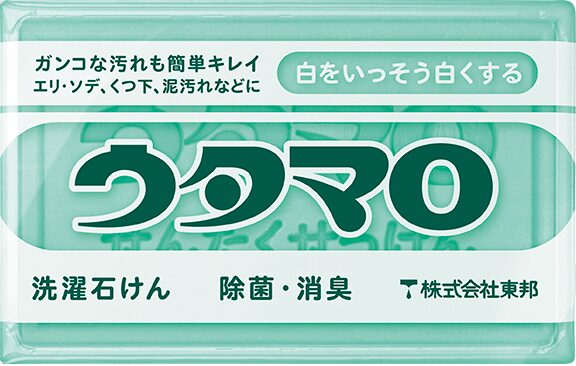

最も効果的なのは、洗浄力が高い「固形の洗濯石鹸」を使って汚れた部分を直接洗うことです。

特に、泥汚れや食べこぼしなどに強いことで知られる弱アルカリ性の「ウタマロ石鹸」などは、革の染料(多くは酸性染料)の汚れに対しても優れた効果を発揮します。

具体的な手順は以下の通りです。

- 靴下の汚れた部分を、30〜40℃程度のぬるま湯でしっかりと濡らします。

- 固形石鹸を汚れに直接、色が緑色に変わるくらいたっぷりとこすりつけます。

- 生地を傷めないように、指の腹を使って優しくもみ洗いします。汚れが頑固な場合は、古い歯ブラシなどで優しく叩くように洗うのも効果的です。

- 汚れが落ちたら、石鹸が残らないようにぬるま湯でよくすすぎます。

- その後、他の洗濯物と一緒に通常通り洗濯機で洗って仕上げます。

この方法のポイントは、ゴシゴシと強く擦りすぎないことです。強い摩擦は靴下の生地を傷め、毛玉や傷みの原因となります。石鹸の泡の力を利用して、優しく洗い上げることを心がけましょう。

汚れの落とし方 選択肢比較

| 方法 | メリット | デメリット・注意点 |

| 固形石鹸(ウタマロ等) | 高い洗浄力でピンポイントに汚れを落とせる。コストパフォーマンスも良い。 | 色柄物の靴下は、石鹸の種類によって色落ちする可能性があるため、目立たない場所で試してから使用する。 |

| 液体洗剤(つけ置き) | 手間が少なく、広範囲の汚れに対応しやすい。生地へのダメージが少ない。 | 頑固な汚れや時間の経った汚れは落ちにくい場合がある。 |

| 酸素系漂白剤 | 除菌・消臭効果も期待でき、白い靴下には特に有効。色柄物にも使える製品が多い。 | ウールやシルクなど、素材によっては使用できない。生地を傷める可能性があるため、使用量や時間を守ることが重要。 |

基本的には固形石鹸での手洗いが最もおすすめですが、状況に応じて他の方法も試してみてください。

ビジネスやカジュアルでの靴下マナー

革靴と靴下の組み合わせは、コーディネート全体の印象を左右する重要な要素です。

色移りの対策と合わせて、TPOに応じた靴下選びの基本的なマナーも知っておくと、より洗練された着こなしが可能になります。

ビジネスシーン

ビジネスシーンにおける靴下選びの鉄則は、「スーツ(またはスラックス)の色に合わせる」ことです。

例えば、ネイビースーツにはネイビーの靴下、チャコールグレースーツにはチャコールグレーや黒の靴下を合わせるのが一般的です。これにより、椅子に座った時などにズボンの裾から靴下が見えても、脚全体が分断されず、統一感のあるすっきりとした印象を与えられます。

靴下の長さは、ふくらはぎの中ほどまである「ミドル丈(ホーズ)」が基本です。

座っても素肌が見えない長さを選ぶのがマナーとされています。柄は無地が最もフォーマルで間違いありませんが、派手すぎないリブ編みや、小さなドット柄、バーズアイといったクラシックな柄も許容範囲です。

素材は、季節に合わせて薄手のウールや上質なコットンを選ぶと良いでしょう。そして、白い靴下は学生やスポーツのイメージが強く、ビジネスシーンでは基本的にNGとされていますので注意が必要です。

カジュアルシーン

一方、カジュアルシーンでは靴下選びの自由度は格段に上がります。

ファッションとして、靴下をコーディネートの重要な一部として楽しむことができます。例えば、チノパンとローファーの組み合わせに、あえて発色の良い赤や青の靴下を合わせてアクセントにしたり、柄物の靴下で遊び心を表現したりすることも可能です。

革靴に白い靴下を合わせるスタイルも、アイビースタイルなどでは定番の着こなしであり、クリーンで清潔感のある印象を与えます。

重要なのは、その日の服装全体のテイストや色のバランスを考えて靴下を選ぶことです。「靴下だけが浮いて見える」という状況を避け、全体の調和を意識することが、おしゃれな着こなしの鍵となります。

ただし、どのようなシーンであっても、清潔感が最も重要であることは言うまでもありません。毛玉ができていたり、色褪せていたり、履き口が伸びていたりする靴下は避け、常に手入れの行き届いたものを履くように心がけましょう。

まとめ:革靴の靴下への色移りを解決

この記事では、革靴から靴下へ色が移る原因から、具体的な防止策、汚れてしまった場合の対処法までを詳しく解説しました。最後に、本記事の重要なポイントをまとめます。

- 革靴の靴下への色移りは主に革を染めている染料が原因

- 水分、特に足の汗や雨水によって染料が溶け出し色移りが起こる

- 新品の革靴や濃い色の革靴は特に色移りしやすい傾向にある

- 雨の日は水分量が多いため色移りのリスクが格段に高まる

- 靴下だけでなく、直接足の肌に色がつくこともある

- スニーカーでも内側の素材によっては色移りが発生する場合がある

- 最も効果的な防止策は革製品用の色止めスプレーを使用すること

- スプレーは靴の内側に吹きかけ、定期的にメンテナンスが必要

- 新品の靴は事前に内側を水拭きすると余分な染料を取り除ける

- 同じ靴を毎日履かず、通気性を保ち蒸れを防ぐことも対策になる

- 最も手軽な対策は、黒や紺など汚れが目立たない濃い色の靴下を履くこと

- 色移りした靴下は固形の洗濯石鹸でもみ洗いすると効果的に落とせる

- 洗濯の際は生地を傷めないよう優しく洗うことが大切

- ビジネスシーンではスーツの色に合わせた濃い色の靴下が基本

- 本記事で紹介した対策を実践し、革靴のおしゃれを快適に楽しむ